粤剧《碧玉籫》剧照,图源:新浪新闻

粤剧,又称 “广府戏”、“广东大戏”,发源于佛山,从明朝嘉靖年间开始流传于珠江三角洲等广府民系聚居地,是广东及广西粤方言区最大的剧种,也是世界上传播最广的戏剧剧种之一。2006年5月20日,粤剧列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年10月2日,粤剧被列为世界非物质文化遗产。

粤剧的历史发展

粤剧文化是岭南文化璀璨夺目的一大瑰宝,其根源深植于广东地区历史悠久的民间曲艺土壤之中,巧妙融合了昆曲、汉剧等来自全国各地的戏曲元素,历经岁月沉淀,逐步演化成为独树一帜的戏剧形式——广东大戏。

明清以来,广东地区社会经济的蓬勃发展为其孕育与繁荣提供了坚实的基础与动力。历经数百年的沉淀与演绎,粤剧积累了数量庞大的剧目库,剧目总数高达万余个,涌现出一批批技艺精湛的演员,为粤剧艺术的传承与发展做出了不可磨灭的贡献。随着社会的稳定和经济的繁荣,广东大戏在珠江三角洲一带迅速流行开来,在剧目创作、角色行当、舞台美术等方面也日趋成熟。

辛亥革命后,粤剧迎来了新的发展机遇。受到民主革命思潮的影响,许多有远见的粤剧艺术家开始对传统剧目进行改革,创作出一批反映时代精神和社会变革的新剧目,新编剧数以千计。同时,粤剧的演出也开始走向正规化,出现了专门的粤剧剧院和专业的演出团体,对演员的表演技艺、舞台设计、服饰道具等都有了更高的要求。20世纪30年代至40年代,粤剧舞台上群星璀璨,涌现出薛觉先、马师曾、白驹荣、廖侠怀、桂名扬的五大流派,创作出众多优秀的剧目。

新中国成立后,粤剧被正式定名为"粤剧"。在新的时代背景下,粤剧艺术家们积极投身于戏曲改革,创作出许多脍炙人口的经典剧目,如《帝女花》、《紫钗记》、《搜书院》、《梁红玉》等。随着工业化水平的提高和生活节奏的加快,观众对粤剧等传统戏曲的了解兴趣降低,使得粤剧的传承与发展受到了一定的限制。这时候,香港的一些粤剧艺人只好转向话剧和银幕,通过搞笑幽默的“鬼马”节目吸引大众眼光,以期在新的艺术领域中找到自己的位置。

进入21世纪,粤剧在继承传统的基础上,不断探索创新,与现代文化相融合,展现出新的活力。无论是在剧目创作、表演艺术,还是在传播方式、观众群体上,粤剧都呈现出多元化、现代化的特点。如今,粤剧不仅是广东乃至中国的一张文化名片,更是中华民族优秀传统文化的重要组成部分,在世界文化交流中发挥着独特的作用。

粤剧文化的特征

多元声腔与音乐融合:粤剧以其独特的多元声腔体系著称,主要包括梆子和二黄两大基本声腔,同时融合了昆腔、高腔、牌子曲等多种声腔元素。这种多元声腔的融合不仅丰富了粤剧的音乐表现力,还使其音乐风格既具有传统韵味,又不失现代感。同时,粤剧艺术极具包容性,在广泛借鉴并融合其他剧种的精华的基础上不断创新,赋予其独特的岭南韵味与时代精神。这一过程不仅丰富了粤剧的艺术表现力,也使其成为了极具地域特色与影响力的地方戏曲代表,持续焕发着勃勃生机与活力。

精湛的表演程式与技艺:粤剧的表演程式繁多且精湛,包括唱、做、念、打四大基本功,以及水袖功、把子功、身段表演等独特技艺。在农村活动的“过山班”保留着早期粗犷、质朴的特点,不少名演员都具有单脚、筋斗、甩发、髯口等方面的绝招。三功是粤剧艺术表演的重要组成部分之一,其中最重要的当属“手眼身法”,即演员们在表演时通过手臂和身体动作来表现人物的神态、心情等。粤剧主要靠虚拟的表演程式来显示,程式不能表明时,就用牌子写上“河边”、“高山”等文字说明。这些技艺和程式不仅要求演员具备扎实的基本功,还需要他们通过细腻的表情、动作和唱腔来传达人物的情感和性格。粤剧表演中的每一个细节都经过精心设计和打磨,力求达到形神兼备的艺术效果。

深厚的文化底蕴与地域特色:粤剧作为岭南文化的重要代表之一,蕴含着丰富的历史文化底蕴和地域特色。粤剧的剧目内容广泛涉及历史故事、民间传说、社会现实等多个方面,通过生动的表演和唱腔展现了岭南地区的风土人情、社会风貌和人文精神。同时,粤剧还深受广东地区语言、民俗、音乐等文化因素的影响,形成了独具特色的地域风格和艺术特色。这种深厚的文化底蕴和地域特色使得粤剧在中华戏曲艺术中独树一帜,具有不可替代的地位和价值。

粤剧文化的当代传播

粤剧作为粤港澳三地重要的文化交流桥梁,在区域合作中发挥了关键作用。广州粤剧院与香港、澳门的剧院合作,不仅在香港和澳门剧院上演了广州粤剧院的作品,还共同创作了新剧目,如《李清照新传》和《金石牡丹亭》,这些作品在香港受到了市民的喜爱。

数字化技术的运用为粤剧的保存与传播提供了新的解决方案。例如,酷狗音乐的“传统地方戏曲的数据库建设及数字化传播”工程,联合广东粤剧院等机构,将粤剧等地方戏曲进行数字化建档,让经典作品能够通过音乐平台、直播平台等渠道,让戏迷随时随地享受粤剧的魅力。

粤剧的创新传播也体现在跨界合作与内容创新上。新编粤剧《决战天策府》结合了网游元素与粤剧传统表演形式,吸引了年轻观众。广州市广播电视台运用4K技术拍摄制作粤剧电影,如《刑场上的婚礼》和《南越宫词》,这些作品通过技术创新,让古老戏曲焕发新活力,更加符合现代人的审美标准。

人才培养方面,广东粤剧院通过优化整合演出团、实施“提升一批、成全一批、培养一批”的策略,破解人才断层问题,培养更多粤剧传承人。此外,通过举办青少年粤剧夏令营等活动,从儿童和青少年时期就开始培养对粤剧的热爱,为粤剧的持续发展注入新鲜血液。

2024年,佛山市以粤剧作为城市文化的重要组成部分,通过各种活动和设施的建设,如佛山粤剧院新址的落成,推动了粤剧传统文化的创造性转化和创新性发展。同时,广州市文化馆为庆祝粤剧“申遗”15周年,举办了“粤剧文化推广季”,推出30余场活动,包括粤剧传统服饰展览、粤剧主题讲座、情景式展演等,大大提升了粤剧艺术的可见度和可参与度。

在香港,粤剧已成为市民日常生活的一部分,香港特区政府积极推动粤剧的保育和推广工作,如成立粤剧发展咨询委员会和粤剧发展基金,以及建设戏曲中心等。广东粤剧院也迎来了建院70周年,通过举办戏曲晚会和多台大戏,庆祝了这一重要里程碑,展现了粤剧艺术的传承与发展。

当前,粤剧正通过数字化、互联网化、跨界合作和人才培养等多重途径,不断拓展其影响力,让这一传统艺术形式在现代社会焕发新的活力。

相关报道

粤剧 - 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆 (ihchina.cn)

粤剧在世界各地的传播及其文化意义-广府文化研究中心 (gzhu.edu.cn)

粤剧如何承载传统文化? | 中国文化研究院 - 灿烂的中国文明 (chiculture.org.hk)

粤剧电影传承创新 走出时代发展的铿锵足音-文史广东 (gdwsw.gov.cn)

酷狗致力保育"世遗"粤剧 打造大湾区文化标杆企业 - 中国日报网 (chinadaily.com.cn)

相关论文

[1]范颖晖.粤剧文化元素在现代服装设计中的创新应用[J].印染,2024,50(01):92-94.

[2]邓启耀.粤剧在古巴的传播及文化认同感的形成[J].艺术传播研究,2024,(01):41-51.

[3]王馗.世界的“红头巾”粤剧的新形象[J].中国戏剧,2022,(03):4-6.

[4]金姚,林发钦.粤剧文化与铸牢中华民族共同体意识[J].文化遗产,2022,(01):1-8.

相关图片

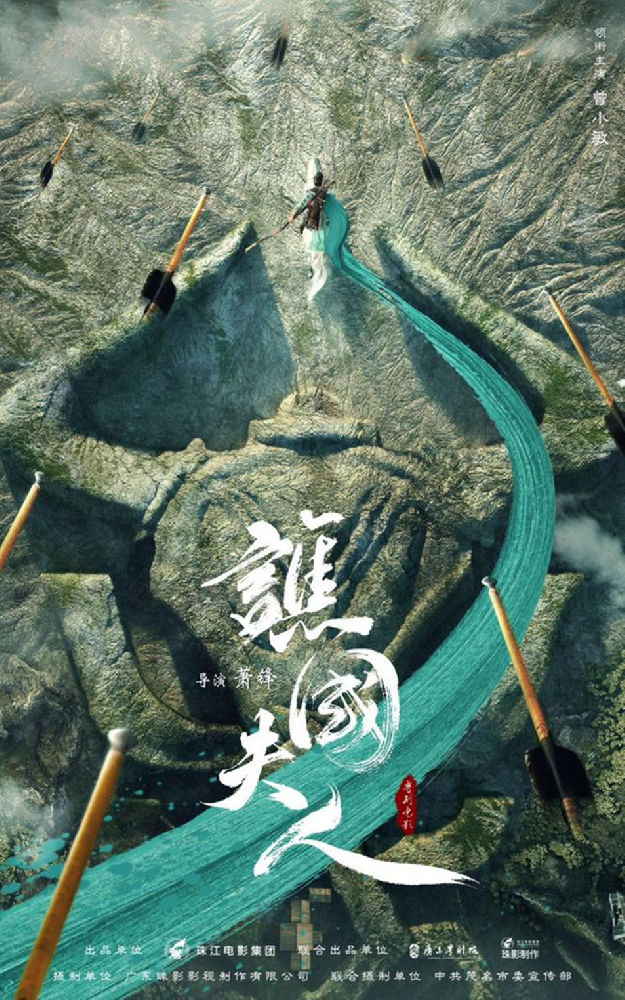

粤剧电影《谯国夫人》,图源:广东省文化和旅游厅

《红头巾》剧照,图源:新华网

《白蛇传·情》剧照,图源:新华网

粤剧《姑缘嫂劫》,图源:粤剧网

广州市文化馆粤剧传统服饰秀,图源:腾讯网

粤剧《姑缘嫂劫》,图源:粤剧网

粤剧《关汉卿》剧照,图源:中国大百科全书

本期编辑:王潇悦 张晶

内容综合自网络

图片来源于网络