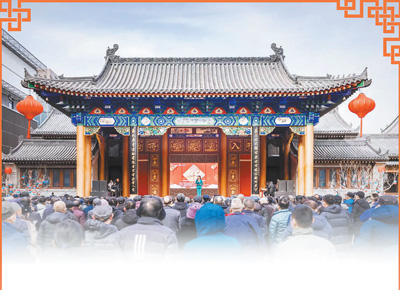

秦腔表演现场 图源:陕西党建网

秦腔文化概况

秦腔文化是中国汉族最古老的戏剧之一,具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。秦腔起源于古代陕西、甘肃一带的民间歌舞,是在中国古代政治、经济、文化中心——秦腔(今西安)生长壮大起来的。

秦腔文化以其悠久的历史、独特的艺术魅力、丰富的剧目和深厚的文化内涵,在中国戏曲史上占有举足轻重的地位。

秦腔文化的发展历史

秦腔作为一种古老而丰富的戏剧形式,其发展历程不仅是一部文化史,也是中华民族精神风貌的生动展现。秦腔形成于秦,精进于汉,昌明于唐,完整于元,成熟于明,广播于清,几经演变,蔚为大观。

进入元代,秦腔在内容、形式和表演技巧上都得到了进一步的完善,形成了较为完整的艺术体系。这一时期,秦腔不仅继承了前代的优秀传统,还吸收了其他民族和地区的文化元素,展现出多元融合的艺术特色。

到了明代,秦腔逐渐走向成熟,其表演风格更加细腻、生动,唱腔也更为丰富多样。这一时期,秦腔的剧目数量大幅增加,题材广泛,从历史故事到民间传说,从英雄豪杰到市井小民,无不生动再现,深受广大人民群众的喜爱。

清代是秦腔广泛传播和发展的重要时期。随着社会的稳定和经济的繁荣,秦腔不仅在陕西、甘肃等地深入人心,还流传到了全国各地,甚至远播海外。在北京等地,秦腔因其独特的艺术魅力而备受推崇,被称为“西秦腔”或“山陕梆子”,成为当时京城戏曲舞台上的一朵奇葩。

秦腔之所以能够在全国范围内广泛传播并产生深远影响,一方面得益于其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴;另一方面也离不开历代艺人的辛勤耕耘和不断创新。他们通过不断的实践和探索,使秦腔在保持传统特色的同时,又能够与时俱进,适应不同时代、不同地域观众的需求。

秦腔文化的文化特征

秦腔的唱腔为板式变化体,包括“板路”和“彩腔”两部分。板路有二六板、慢板、箭板、二倒板、带板、滚板等六类基本板式。彩腔,俗称“二音”,音高八度,多用在人物感情激荡、剧情发展起伏跌宕之处。秦腔的唱腔既有浑厚深沉、悲壮高昂、慷慨激越的风格,又兼具缠绵悱恻、细腻柔和、轻快活泼的特点。

秦腔的表演技艺朴实、粗犷、豪放,富有夸张性,生活气息浓厚,技巧丰富。身段和特技应有尽有,常用的有趟马、拉架子、吐火、扑跌、扫灯花、耍火棍枪背、顶灯、咬牙转椅等。

语言与声韵:秦腔的唱、念全都是以陕西关中方言为基础的,同时也融入了我国汉唐时期的一些诗、词、曲的语言,这些语言特点与音乐特点相融合,共同形成了秦腔艺术独特的声腔风格,即语调高亢激昂、语音生硬、语气硬朗结实等。

秦腔的角色俗称“十三头网子”,行当分十三门二十八类,分类细腻,区分严格。十三门角色分为四生六旦二净一丑,即老生、须生、小生、幼生(娃娃生)、老旦、正旦、小旦、花旦、武旦、媒旦、大净、副净、丑。各门角色都有独特的风格和拿手戏,表演时以情动人,富有夸张性,生活气息浓厚。

秦腔所演的剧目数以万计,传统剧目大多出自民间文人之手,题材广泛,内容纷繁。已抄存的共2748本,备受观众喜爱的曲目有《春秋笔》《八义图》《紫霞宫》《和氏璧》等。秦腔的剧目涵盖了神话、民间故事和各种公案戏,很多剧目都是表现我国历史上反侵略战争、忠奸斗争、反压迫斗争等重大的或富有生活情趣的题材。

秦腔文化的当代传播

秦腔于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,是中华民族文化宝库中的瑰宝。秦腔承载着广大西部地区人民的精神寄托,是人们互相交流情感的一种方式,充分体现了它的历史性和现实功能。

近年来,陕西创作了一批质量高、口碑好的秦腔现代戏和新编历史剧,如《大树西迁》、《西京故事》、《关西夫子》等,这些剧目不仅保留了秦腔的传统韵味,还融入了现代元素,反映了当下社会现实,增强了秦腔的吸引力和感染力。

秦腔虚拟数字人“秦筱雅”,通过三维建模技术打造,不仅在第九届中国秦腔艺术节上亮相,还与摇滚歌手同台献唱,完成跨界演出,吸引了大量年轻观众。这种创新形式有效拉近了秦腔与年轻人的距离,让更多人爱上秦腔。

秦腔3D电影《三滴血》在西安首映,利用现代电影技术将传统戏曲搬上大银幕,让观众在影院中感受秦腔的经典魅力,为秦腔的传播开辟了新的途径。

以秦腔剧团易俗社为核心的秦腔文化展示区,集“馆、展、演、旅游、体验互动”于一体,成为展现西安城市文化的新窗口。这里不仅有秦腔演出,还有秦腔服饰、脸谱等文化展示,让游客在游览中感受秦腔文化的魅力。

易俗社推出的沉浸式秦腔夜游文旅体验项目,通过多场景、多样态、多风格的演出形式,融入年轻人的审美需求,让更多人了解秦腔、喜爱秦腔、传播秦腔。

同时,秦腔与摇滚的结合,不仅打破了传统戏曲的界限,还吸引了更多年轻观众的关注。这种跨界合作形式,让秦腔在保持传统韵味的同时,展现出新的活力和魅力。

相关报道

相关论文

[1]曲长海,涂小红.中华戏曲文化的传播演变、艺术内涵与当代革新——以秦腔为例[J].音乐教育与创作,2024,(01):45-50.

[2]孙琳.秦腔传统剧目文化传承路径研究[J].文化创新比较研究,2023,7(17):104-108.

[3]徐小丹.新媒体视域下秦腔文化传承与发展对策研究[J].戏剧之家,2023,(26):45-47.

[4]陈思思.法文化:秦腔传承与发展的全新范式[J].当代戏剧,2022,(06):62-64.DOI:10.13369/j.cnki.ddxj.2022.06.013.

相关图片

秦腔表演 图源:陕西党建网

秦腔表演 图源:文旅中国

秦腔表演 图源:北青网

本期编辑:晁欣玥、张晶

内容综合自网络