四川阿坝藏族羌族自治州是藏羌文化的发祥地,以及羌族发源地之一。在漫长的岁月里,各民族共同创造了藏羌文化中具有鲜明地域特色的文化艺术,像一条悠久的历史长河,从远古流到现在,从现在流向未来。自然生态和民族文化的多样性十分突出,构成了阿坝州最有价值的自然科学和社会科学宝贵资源。春风化雨,润物无声。独特的藏羌文化遗产潜移默化中润泽心灵,影响藏羌民族的思想观念、审美追求和道德规范;追求传统技艺卓越、内容丰富、个性突出、和而不同,反映了藏羌民族传统的生产、生活方式,体现了藏羌民族的文化精神和创造智慧,展示了藏羌民族源源不绝的创造力和生命力,彰显了藏羌文明独特的品格和气质,凝聚藏羌民族传统技艺思想和实践经验,是藏羌优秀传统文化百花园中的奇葩,是连结藏羌民族情感的精神纽 带,是促进文化创新和经济社会发展的重要基础、源泉和动力,是中华文化的重要组成部分。从阿坝州藏羌文化史中所包含的各个领域,如器物文化、制度文化、宗教文化、口碑文化、节庆文化、居室文化、饮食文化、服饰文化、交通文化之中,人们可以看到一部活生生的立体文化基因画廊的存在。正是由于阿坝州民族文化环境及其民族文化的多元性,因而被学术界称为“一部活态的社会发展史”,一个海内外绝无仅有的藏羌文化多样性的“立体文化基因图谱”天然博物馆。阿坝州可谓西部地区藏羌文化遗产最为厚重、最为丰富、最为典型的地区之一。

在四川省被划入《藏羌彝文化产业走廊总体规划》范围的7个市(州)中,位于该省西北部,北与青海和甘肃相接的阿坝藏族羌族自治州是面积最大的一个。这片8万多平方公里的土地,是四川省第二大藏区和中国羌族的主要聚居区,有着奇绝的自然资源和文化旅游景观,也有最沉痛的地震疮痍和记忆,更有借力灾后重建,实现的文化产业包容性增长和再生性发展。

今年8月中旬,“藏羌彝文化产业走廊建设巡礼”报道组从汶川县进入,经茂县、松潘县、九寨沟县,由南向北探访了阿坝州东线的藏羌文化资源以及文化产业项目建设情况。

3∶14∶60,阿坝重点项目之比

在目前公布的2014年度和2015年度的60个藏羌彝文化产业走廊重点项目中,有14个重点项目来自四川省。这14个重点项目中,阿坝占据三席——茂县羌族民俗文化演艺街区、四川禹王谷大禹文化产业园、若尔盖西部牧场游牧部落体验园。

对位于汶川县绵虒镇的四川禹王谷大禹文化产业园而言,大禹兴于西羌是该产业园的文化背景。该产业园负责人何宇来自四川阆中,2009年率团队在群山环绕间开拓出农庄,如今已有绿色蔬菜基地、红樱桃基地、活水冷水鱼养殖场等多个产业板块。“目标是围绕禹王谷大禹文化品牌,打造5个中心和五大功能区,形成集种植业、养殖业、农产品加工于一体的生态农业循环经济示范园区。”何宇告诉记者,园区2011年7月开始营业,次年营业额即达到2000多万元,2013年因泥石流,园区建设和运营受到不小影响,“原计划项目建设期限是到2016年6月”。

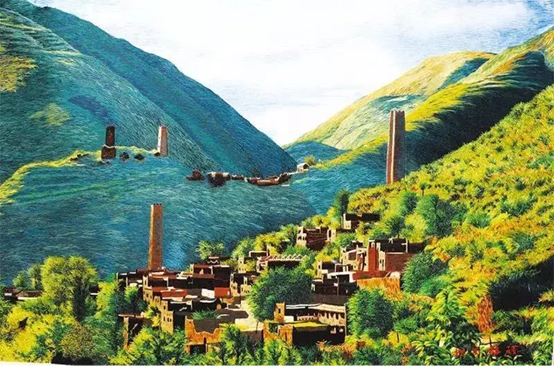

从大禹农庄下行驱车经汶川县城约50公里,便到达茂县地界。作为全国最大的羌族聚居地,茂县最完整地保留了羌族文化。位于茂县县政府所在地凤仪镇的中国古羌城,建筑面积25万平方米,是茂县羌族民俗文化演艺街区的核心部分,分为中国羌族博物馆、羌文化广场、羌王官寨、歌仙坪、先农坪等12个组成部分,保持了羌族古老的建筑风貌和生活场景,并通过活态文化展示羌族的民风习俗、祭祀礼仪等。其中,根据国家级非物质文化遗产重大保护项目“羌年”的元素创作而成的大型原生态歌舞《羌魂》,集中展现了羌民族古老的历史文化、生活方式和风物风情,尤其令人称道。

自然与人文和谐相融

重点项目的背后,是阿坝历史人文景观和自然景观的和谐交融,并进而延伸到文化与旅游融合的产业发展模式,“别的地方做文化产业可能还要寻找文化的点,但在我们这里不用找,文化资源和文化元素多得用不过来。”在中国古羌城担任文化顾问的羌文化研究者叶星光说。

这并非虚言。在四川之外,听说过“九寨沟”的人未必知道“阿坝”,但就像上天赋予九寨沟五彩斑斓美景,阿坝的文化资源也是五彩缤纷、浓墨重彩——古蜀文化、大禹文化、氐羌文化、茶马古道文化、藏羌文化、红色文化、藏传佛教和黑白本教文化……

阿坝境内的自然风光更不必多言,九寨沟、黄龙寺风景名胜区已被联合国教科文组织列为世界自然遗产,四姑娘山属国家级风景名胜区,卧龙、若尔盖高原湿地是国家级自然保护区,卓克基土司官寨属国家级人文景点……一串数据更是闪亮无比:阿坝现有3个世界级风景区、3个省级风景区、4个省级自然保护区。

由东南向西北、820米上升到6250米的海拔高度,便有了“走进阿坝就是走进自然,走进阿坝就是走进风景”一说,而东、南、西三面分别与成都、绵阳、德阳、雅安、甘孜等市州接壤的区位优势,使阿坝成为四川少数民族自治州中距省会城市最近的一个,短途游、自驾游、过境游、落地游等不同形式的旅游,成为带动阿坝经济增长的重要因素。

“国际旅游目的地”的文化内涵

独具魅力的自然景观和质朴的人文历史,使阿坝拥有了高密度、垄断性的旅游资源,被世界旅游专家誉为“世界生态旅游最佳目的地”和“世界最后一处尚待开发的旅游金矿”,曾入选“2012年度中国特色魅力城市200强”。

统计数据显示,阿坝州2014年接待游客2876.17万人次,实现旅游总收入242.74亿元,分别比上年增长25.6%、24.1%。其中,入境游客14.83万人次,实现外汇收入3197.38万美元,分别增长15.9%和13.1%;九黄机场进出港航班15789架次, 旅客吞吐量170.07万人次,分别增长10.0%和16.5%。

阿坝旅游业为何有今天的蓬勃发展景象?阿坝州文化广电新闻出版局原副局长庄春辉曾撰文指出,主要因为地震灾后恢复重建时就将旅游业定位为主导产业和优先产业,并在重建过程中重视生态恢复,加强文化遗产保护,注重可持续发展,为阿坝旅游业的包容性增长和再生性跨越创造了条件。这在某种程度上也是“藏羌彝文化产业走廊”发展文化产业的优势所在。

“‘神奇阿坝·藏羌文化’的旅游主题形象逐渐深入人心。”阿坝州文化广电新闻出版局副局长何志芬说。这位今年7月履新的“70后”藏族女性,虽然自谦“不太懂文化产业”,但作为一名文化系统工作人员,深谙阿坝州委、州政府建设“国际旅游目的地”的战略目标:2016年,力争实现年接待游客2300万人次左右,入境游客突破100万人次,旅游综合收入达250亿元左右。就这一点而言,文化与旅游在阿坝是天然融合的。

相关报道:

一针一线,绣出藏羌幸福画卷(非遗焕彩新时代) (chinanews.com)

探访中国古羌城:开城仪式中感受古老羌文化-中新网视频 (chinanews.com)

【推荐】中国阿坝藏羌文化遗产魅力展亮相日本东京,引爆全场!_熊猫 (sohu.com)

四川非遗100 | 第一集《藏羌毓秀》 - 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆 (ihchina.cn)

相关论文:

[1]张弘.创新非遗传承路径,促进四川“藏羌彝走廊”乡村文旅产业振兴[J].西部旅游,2023,(14):1-3.

[2]黄盈盈.藏羌高碉建筑遗产价值评估及保护策略研究[D].西南科技大学,2023.DOI:10.27415/d.cnki.gxngc.2023.000228

[3]王毅.藏羌地域建筑的思考与实践[J].建筑技术,2022,53(10):1421-1425.

[4]方永恒,郭溱溱.藏羌彝走廊非物质文化遗产空间分布特征与影响因素研究[J].青藏高原论坛,2023,11(01):61-69.

[5]李韵葳.藏羌彝走廊非遗歌舞发展路径研究[J].艺术品鉴,2022,(29):119-122.

相关图片:

图文来源:网络综合

编辑:宁菁菁