一、闽台历史渊源

在中国古代文献里,台湾被称为“蓬莱”,“贷舆”、“员峤”、“瀛洲”、“岛夷”、“夷州”、“琉求”等。

福建与台湾,一水相连。第四纪更新世冰河期间,海平面下降,海峡几度成陆,古动物和古人类不断迁徒岛内。冰期结束,海平面上升,闽台两地先民冲破海峡惊涛骇浪的险阻,仍然保持原始文化的密切联系,共同开辟了远古的家园。

春秋至秦汉时期,大陆东南沿海居住着土著民族——“百越”,其最重要的文化标志是以蛇为图腾和断发文身。由于闽越族是一个善于舟楫的民族,有不少闽越人跨越台湾海峡,迁徙到台湾岛,成为台湾高山族的祖先。关于台湾高山族的族源问题,学术界有人认为他们是不同时期,从不同地方漂流或迁徙人台的,其中最重要的一支是春秋至汉代时期从福建迁徙人台的闽越族,这一点从高山族自古以来一直保留着断发文身的习俗和蛇图腾可以反映出来。

隋朝时,台湾称为“流求”,或同音异写为“留仇”、“流虬”。隋炀帝时,福建航海家何蛮认为大陆边海上应有陆地。隋炀帝于大业六年(610年)派遣武贲郎陈棱、朝请大夫张镇周(一作张镇州)“击流求国",“流求人初见船舰,以为商旅,往往诣军中贸易”。这些记载说明了台湾人此前与大陆商船曾有不少贸易,才有如此之误,同时也说明了台湾人已有较多物资可供交换,故已形成贸易习惯。

唐代,因袭隋代称台湾为“流求"。这时有一些大陆人士相继到台湾和澎湖去开发。

五代时期,闽王王审知在位29年,实行保境安民和发展对外贸易的政策,促进了福建社会经济的进一步发展。为了发展对外贸易,王审知还令人开凿了黄崎镇甘棠港(今福建福安黄崎甘棠)。甘棠港的建成,为商船入闽提供了方便,也有利于闽船由此发运,驶往台湾。闽国的海上贸易交通较为发达,因而,闽台两地的联系得到了进一步的加强。

宋代,在中国经济重心南移的历史条件下,宋代福建经济进入了大发展时期,不但走出了长期落后的境地,而且奇迹般地在短时间内跻身于全国发达地区的行列,成为东南全盛之邦。这一时期,福建的海上交通和对外经济贸易获得空前发展,位居全国乃至世界的前列,有了发达的经济作为后盾,祖国大陆对台湾的了解和交往,福建对台湾的联系,都较以往前进了一大步。从现存的文献看,福建汉族人民较大规模迁居台澎是从宋朝开始的。

13世纪末,元朝政府在澎湖设巡检司,管辖澎湖、台湾等岛屿,隶属于福建泉州路同安县(今厦门)。这是我国在台湾附近岛屿上设立专门政权机构的开始,迄今已有600多年的历史了。元代福建人民迁居台澎的情况已经有更明确的记载。元顺帝时,汪大渊从泉州附搭海船,远游海外各地,回来后,根据耳闻目睹的情况写成了著名的《岛夷志略》一书,书中真实地记载了当时澎湖、台湾的情况。

明代,“流求”普遍写作“琉球",音同字异。14世纪,由于倭寇骚扰我国东南沿海,明朝政府认为澎湖孤悬海外,难以防守,洪武二十一年(1388年)曾一度撤除澎湖巡检司,把岛上居民迁至漳、泉一带,但并不能阻止福建沿海人民继续迁居澎湖的趋势,仍然有许多破产农民和渔民到澎湖谋生。永乐年间(1403—1424年),朱棣改变朱元璋的闭关锁国政策,积极发展对外关系,出现郑和下西洋的壮举。郑和第7次(1431年)下西洋到过台江(即今台南、高雄之间海岸)。郑和船队中有许多福建人,他们随船队到达台湾、澎湖以后,其中有一部分人可能留在当地。郑和所率领的船队,对台湾地区产生了一定的政治影响。至15、16世纪时,倭患猖獗,倭寇以沿海岛屿为据点,侵扰我国东南沿海地区,与此同时,西方殖民者也开始侵人台湾、澎湖,海上斗争日见复杂。明朝政府认识到台湾、澎湖的重要性,于嘉靖四十二年(1563年),又恢复了澎湖巡检司机构。明代中叶,福建到台湾、澎湖的移民更多。由于商业性农业和手工业的兴盛,商品种类与数量的迅速增加,福建沿海的私人海上贸易得以飞速发展,出现了一批私人海上贸易集团。这些人以海上武装力量为中心,在台湾建立统治势力,进一步促进了台湾的开发。他们当中著名的有林道乾、林凤、颜思齐、郑芝龙等。郑成功收复台湾是一个划时代的事件,它给台湾地区的开发开创了崭新的局面。民族英雄郑成功(1624-1662年),是明末之际抗清名将,也是台湾省历史上最重要的人物。他对收复与开发台湾作出了重大贡献,被台胞尊称为“开台圣王"。他在收复台湾后采取了一系列措施,大力开发台湾,在郑氏政权统治台湾的23年中,台湾普遍实行了与祖国大陆一样的政治、经济、法律及其他封建制度,使台湾地区的汉族和高山族人民生活在统一的封建制度之下,加速了两族人民在政治、经济、文化等方面的相互影响和友好的民族关系的发展。

1683年,清朝统一台湾后,在台湾设置一府三县,总兵官一员,兵8000,澎湖设副将一员,兵2000,隶属福建省。从此,台湾在清朝政府统一的全国政权的统辖下,与祖国大陆之间的联系得到了进一步加强,台湾人民和大陆人民之间在各方面息息相关,不可分割。乾隆五十四年(1789年)清政府解除海禁后,大批妇女迁入台湾,与丈夫一道建设新家园,台湾开始从移民社会逐渐过渡到定居社会。据统计,清初居台的汉人二三十万人。至嘉庆十六年(1811年)已达200万余人。120多年间台湾汉族人口增加了6倍多。

台湾的汉族移民中,福建人约占83.1%,其中泉州籍约占44.8%,漳州籍约35.1%,汀州、龙岩、福州等籍约3.2%;其余为别省的移民。由于闽南人占台湾移民人口的绝大多数,所以汉文化在台湾的传播历史也是福建文化移植到台湾并在台湾进一步发展的历史。

二、中国闽台缘博物馆

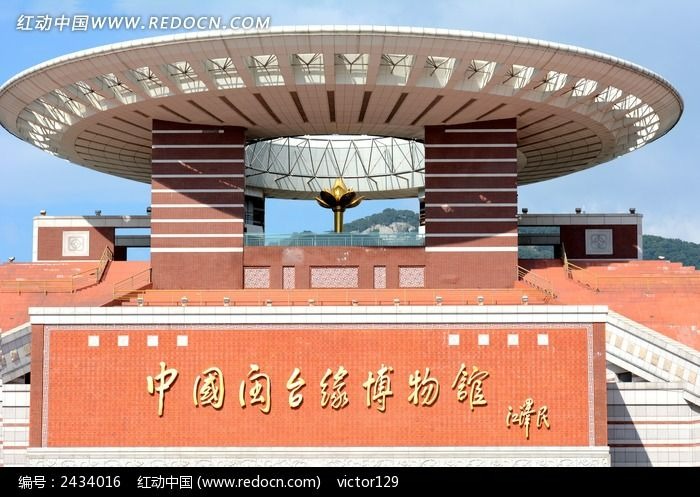

坐落于福建泉州市的中国闽台缘博物馆,是海峡两岸血浓于水的一个缩影。该馆馆藏2万多件涉台文物,收集谱牒涉及164个姓氏 9703册、两岸家书近3000件。开馆以来,为两岸同胞寻亲寻根提供服务,推动两岸同名同宗村恳亲联谊,先后接待两岸民众族谱查询和对接400多批次,建立涉台族谱信息资料数据库,编印了《闽台同名村》《闽台同宗同名村》《闽台“三同”文化》等众多书册。

闽台缘博物馆在设计之初,馆顶上直径达56米的观景天台被视为主体建筑的灵魂。为了让整座建筑更加光彩夺目,博物馆顶巨大的圆形观景天台采用了不锈钢网架结构,这在视觉上显得更加轻灵、飘逸,而观景天台内的“和平莲”则成为点睛之笔,镀金和平莲高6.2米,径宽4米。通向观景天台的屋面斜阶在设计时就充分运用儒家“万物归宗”的思想及闽南建筑特色,而“和平莲”的安置更加强化了这一理念,表达了海峡两岸同胞渴盼和平、呼唤统一的心声。中国闽台缘博物馆景观广场由馆名卧碑、倒影池、音乐喷泉、九龙柱、七彩灯柱等组成,以极富闽台建筑特色的红色为基调,利用天然石板材的颜色和特制红砖,红白相间分隔出醒目的图案,与主体建筑融为一体。九龙柱和卧碑构成一组寓意深远的景象,以“九龙吐珠”象征海峡两岸同胞都是龙的传人,海峡两岸关系坚如磐石。景观广场中间的倒影池的水由里向外源源不断地流动,象征着海峡两岸关系源远流长。

三、新时代闽台两岸文化交流

寻根谒祖、朝圣祭祀、族谱对接、同名同宗村交流等在福建各地方兴未艾。2023年3月,第二届两岸青年信俗渊源寻根之旅活动在福建开展,闽台青年们携手探寻祖辈足迹;5月,第十五届海峡百姓论坛在厦门开幕,千余名来自海峡两岸的宗亲贤达、姓氏文化研究专家学者齐聚鹭岛、续谱联宗;8月,首届两岸姓氏寻根大会暨《闽台寻根大典》平潭三部曲发布会在平潭举行,两岸学者共话两岸同胞“同心圆”。

在广电领域,福建鼓励两岸开展广播电视、电影电视剧等方面的合作,鼓励播映两岸合拍的影视剧,支持闽台合作拍摄影视剧;在产业领域,鼓励台湾地区建筑师、文化创意团队等参与福建特色小镇、农村人居环境整治、美丽乡村、传统村落和历史文化名镇名村保护利用等项目;在教育领域,率先在大陆出台关于两岸职业教育合作领域的首部地方性法规,使得闽台两地院校合作、人才联培、师资引育等走在全国前列;在民间艺术领域,率先将台湾同胞纳入福建省非物质文化遗产代表性传承人评审,7名在闽台胞获评福建省非物质文化遗产代表性传承人,涵盖寿山石雕、南音等非遗项目。龙岩电视台、龙岩人民广播电台与台湾地区媒体联合推出《两岸客家》《美食美客》等两岸客家文化题材节目;平潭市北港村吸引两岸文艺青年共同开发文创项目,建设了两岸共同家园文化创意聚落区;众多福建高校与台湾高校签订合作协议……福建先行先试、主动融合,闽台文化交流合作结出累累硕果,助力人心相通。

海峡论坛就是闽台共享文化平台的一大典范。15年来,海峡论坛广邀两岸同胞共叙亲情乡谊、共话民生福祉、共商交流合作、共扬中华文化,成为规模最大、参与最广泛的两岸民间交流盛会,被誉为跨越海峡的“百姓论坛”。

福建十分重视文化平台搭建、提升活动品牌效应。2008年开创的海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会已成为国内台商参展数量最多、覆盖面最广的综合性文化产业展会。始于2009年的“福建文化宝岛行”活动,已成为闽台文化交流的一块招牌。

两岸关系和平发展、融合发展是通向和平统一的重要途径。相信通过加强闽台历史文化交流交融,能够进一步增进两岸同胞的文化认同,让两岸同胞心更近、情更浓,不断谱写“两岸一家亲”的新篇章,最终助力实现祖国和平统一。

四、闽台五缘文化

闽台两地同根、同宗,血脉相连,骨肉相亲。台湾人口主要以闽粤人特别是泉州、漳州籍为主,并以闽南语为通用的台语。闽南文化、客家文化、妈祖信仰、关帝信仰注生娘娘、歌仔戏、南音等都深深扎根于台湾民众的精神生活中,成为联接海峡两岸同胞民族感情的重要纽带,成为入台移民慎终追远、不忘血脉情缘的精神寄托。

深化两岸融合发展是习近平总书记提出的对台重大政策主张。多年来,作为与台湾距离最近、历史文化渊源最深厚的省份,福建省依托与台湾地缘相近、血缘相亲、文缘相承、商缘相连、法缘相循的“五缘”优势,始终贯彻习近平总书记关于对台工作的重要论述和重要指示精神,成为台商投资大陆的重要聚集地和两岸交流交往前沿。尤其在文化交流领域,福建深入挖掘闽台共同的历史文化资源,在促进两岸同胞心灵契合方面铆足干劲,成果斐然。

五缘文化具有自发性,亲民性,超政治性,非意识形态性和包容性等生态特性,为中华民族 所独有,是中国文化特有的优势所在,要珍视和大力发挥民族的这种软实力。

相关报道:

古代闽台关系_历史脉络_福建省委台港澳工作办公室 (fjtb.gov.cn)

深化闽台文化交流交融 增进两岸同胞文化认同-光明日报-光明网 (gmw.cn)

文化交流让两岸同胞心更近、情更浓——访闽台历史文化研究院院长陈秋平 (baidu.com)

海峡两岸交流的桥梁和纽带——访中国闽台缘博物馆馆长林建春--党史频道--人民网 (people.com.cn)

相关论文:

[1]张盼.探寻文化根脉见证两岸亲缘[N].人民日报海外版,2024-08-22(003).

[2]陈明光.依托“五缘”区位优势探索航海合作途径[J].学会,2018,(01):34-37.

[3]周丽英.关帝信仰在维系闽台“五缘”关系中的功能和作用[J].寻根,2016,(06):24-28.

[4]“五缘文化与现代文明”笔谈[J].东南学术,2013,(05):265-272.

[5]陈及霖.发挥“五缘”优势,发展对台旅游[C]//中国旅游未来研究会,华东师范大学商学院.中国旅游未来发展——结构转型与服务创新研讨会论文集.福建省旅游局;,2012:3.

相关图片:

中国闽台缘博物馆 来源:红动中国

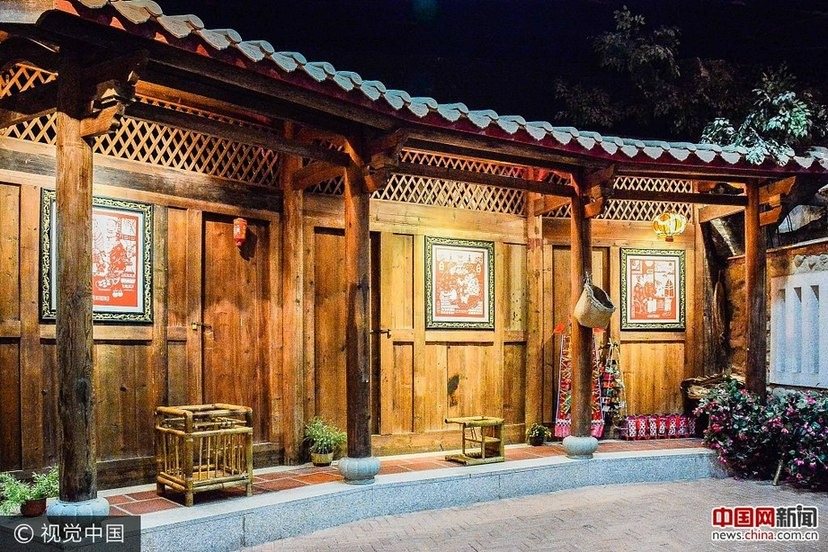

中国闽台缘博物馆内部陈设 来源:中国网

2023年海峡两岸民俗文化节 来源:中国福建三农网

郑成功雕像 来源:红动中国

海峡两岸影像文化周 来源:中新社

图文来源:网络综合

编辑:何冰冰 宁菁菁