藤牌作为古代兵器,保留着武术套路和技击技术。随历史演变,它所具有的观赏性、表演性,及烙上浓厚的地方人文色彩,使它成为具有地方特色、为群众所喜爱的一种武舞艺术。藤牌作为一种文化符号,也可以有多重的解读方式。从作为练操性质的动作中,从鸳鸯阵队形变化中,不同阅历的舞蹈艺术家,可从中汲取不同的艺术元素,发掘其阳刚、明快、健美动作,以加工创作出具有时代内涵的舞蹈节目。还给我们留下对历史的深沉思虑与敬仰:一面藤牌,见证了一段海疆历史;一面藤牌,折射着披坚执锐的信念;一面藤牌,让我们铭记一个时代的英雄楷模。

一、藤牌

明清时期,藤牌是出自福建的冷兵器之一,伴随着戚继光抗倭和郑成功收复台湾而闻名于世。随着时代的变迁,藤牌的功能逐步演变为具有福建特色的文化艺术佳品。

藤牌通体采用粗藤条层层盘结成牌面,藤条间以藤皮编结成密实网格纹,中部逐渐隆起,与斗笠十分相似。顶部正中留有一个小孔(为操牌者观察所用)。藤牌之内侧面沿水平方向编扎着一对套臂圈。藤牌经桐油浸制后质地坚韧,能抵御火枪远程射击,因此在收复台湾战役中对荷军造成很大的杀伤力。它具有轻便、柔软而坚韧的特点,在南方田塍泥雨中使用极为方便,其功能除了在攻城、破阵时起防身护体的作用外,放在水中可以浮起,作战中如遇到 溪流相阻,藤牌兵就可以藤牌为船,安然而渡;如果在野外风餐露宿时,藤牌又可以遮风挡雨,避免受山风霜露的侵袭。

藤牌也是武术和戏曲表演的主要道具之一。从福建现存的明清时期藤牌看,当今制作的藤牌无论作为乡土武术器具还是舞台道具,其结构与古代作为兵器的藤牌没太大差别。在福建,影响比较大的群众性武术操练项目是平潭县的“藤牌操”和闽南地区的“宋江阵”,藤牌都是这两个操练项目的必备道具。如今,“藤牌操”和“宋江阵”均已被列入福建省非物质文化遗产代表性项目。

进入新世纪以来,文旅文创产业在海峡两岸间蓬勃发展,以藤牌为主题的文旅文创产品也随之展现在人们的眼前。坐落在厦门鼓浪屿皓月园中心广场的《藤牌驱虏》青铜浮雕是个典型的实例。应用陶瓷、木雕、石雕、泥塑、剪纸、木板年画、漆线雕等具有福建地方特色的传统工艺艺术,采用福建当地的天然材料,可以创作出五彩缤纷的藤牌文旅文创产品。藤牌的造型如伞、如碗,开发各种日用类功能产品也具有很大空间。福建平潭县着力创作开发了以藤牌 为主题的“厨具”文创产品,采用“创意+实用”的设计思路,创作出形状如藤牌的碗、碟、盘等餐具;模仿藤牌操各种动作,创作出各种造型的厨具,既能体现当地特色的藤牌操文化,又能兼具实用功能的厨具文创产品,提升平潭的地域文化内涵。

二、藤牌兵

历史上的藤牌兵,曾有过辉煌战史。“俞龙戚虎”的抗击倭寇、“国姓爷”的反清驱荷、雅克萨的大败沙俄、乌兰布通的打击噶尔丹、刘永福(黑旗军)的战胜法军等等。时至如今,其不朽战史虽为兵家所称道,然于后世却鲜为人知,几至湮灭。

史料记载,郑成功的“藤牌兵”骁勇善战。1661年5月1日,郑军将领杨祥率领500名藤牌兵在北线尾迎战由240名火枪手组成的荷兰士兵。藤牌兵十人一排,个个将身体紧紧躲在藤牌后面,低头弯腰奋不顾身地向敌人猛冲。看着迎面扑来的藤牌兵,荷兰士兵十分惊慌,许多人甚至还来不及开火就把枪丢掉了,抱头鼠窜、落荒而逃。战后荷兰驻台湾长官揆一这样感叹:“每个人家里好像还另外存放着一个身体似的,尽管许多人被打死,他们还是不停地前进,从不犹豫”。此战大大打击了荷兰殖民者的嚣张气焰,为郑成功最终收复台湾发挥了重要作用。

说起藤牌兵,可以说是历史悠久,早在三国时期,就有关于藤牌兵的记载。明代戚继光时,对藤牌兵的藤牌和战术进行了研究和改进,藤牌兵的“鸳鸯阵法”在抗击倭寇的战斗中发挥了重要作用。清初,郑成功正式建立“藤牌军”,将藤牌兵训练成特种兵,在驱逐占据台湾的荷兰人和后来与清军对抗的战斗中都发挥了重大作用,立下过汗马功劳。1685年清康熙帝在雅克萨组织的反击沙俄殖民侵略的战斗,是一场捍卫我国领土主权的正义斗争。其中由康熙特别派赴边疆的堪称劲旅的福建台湾地方的藤牌兵,在雅克萨之战中成绩卓著,贡献尤大。

藤牌兵的特别之处在于,他们作战时穿戴的藤甲、帽子和使用的藤牌都是用特殊的材料和特殊的方法制成的。福建台湾山区长有一种极其坚韧的山藤,将其采来编成藤牌,制作好的藤牌需在桐油中泡上数月,再晒上数月,如此十余次即做好。据说,陆战时可做盾牌,水战时可做船只。藤牌呈圆盘状,中心凸出,边沿高起,直径3尺,重不过9斤,内编两根藤条用于手臂执持。用这种藤条制作的护具一是轻便;二是入水不湿有浮力;三是坚韧光滑,能挡住敌人的箭射刀砍,也能减缓子弹的杀伤力,防御能力极强。

藤牌兵的战法也很独特。他们善于伪装,与敌人近距离作战时,能够突然翻滚到敌人面前,用藤牌抵挡敌人的兵器,然后出其不意,用刀袭击;藤牌兵来自南方,特别擅长水战,他们潜入水中,突然出现在敌船旁,用片刀砍杀敌人,敌人的火器几乎发挥不了作用。重要的是藤牌兵具有一种无所畏惧、勇猛顽强的精神。

三、藤牌操

“藤牌操”,也叫“藤牌舞”,这是流传在福建与浙江沿海的民间体育舞蹈运动。平潭“藤牌操”2017年入选《福建省第五批省级非物质文化遗产代表性项目名录》,属于传统舞蹈类。在民俗专家的口中,藤牌操堪称“中国军事第一操”,而在山门前村村民的眼中,它是镇村之宝。因为这世代传承的藤牌操,小乡村里平凡朴实的日子,过得风声水起;细水长流的烟火岁月,也舞出了大气磅礴,激情四射。

这种叫做藤牌操的民间体育舞蹈,起源于明朝嘉靖年间,当年抗倭英雄戚继光领兵在福建和浙江沿海一带抗击倭寇,利用当地山间生长的藤条制作藤牌,以一种叫做“鸳鸯阵”的阵法训练藤牌军克敌制胜。再后来,这种藤牌军打仗时候的阵法就慢慢地演变成为藤牌操, 并且在平潭民间流传开来,成为当地人强身健体,娱乐运动的方式。

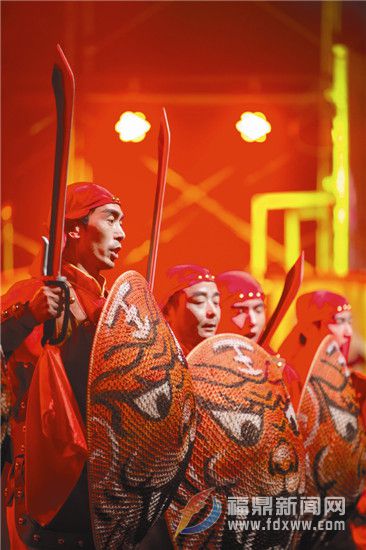

传统藤牌操演员的服饰分为海、陆两军模式,海军统一着蓝色表演服,陆军则统一为红色,所有表演者均绣边头巾,镶边服,镶边长裤,单色扎腿,穿黑鞋,胸贴“勇”字。而传统道具藤牌又称团牌或滚牌,以黄麻藤皮、藤条为材料手工编制,取材于台湾阿里山来之不易的老藤,柔韧性强,耐抗打,圆形,中心突向外,酷似一顶大斗笠。牌面画有虎头图案,直径 70~90 厘米,重 6~9 斤,无论从藤牌的做工还是取材,都留有祖辈工艺技术传承的痕迹,这些传统的技艺痕迹代表着祖辈经验与智慧的结合。

藤牌操表演,有完整的程式,十个阵法步步为营:“一字长蛇阵”、“二龙出水阵”、“三才定穴阵”、“四门兜底阵”、“五虎靠山阵”、“六合阵”、“七星阵”、“八卦阵”、“九宫太极阵”、“十面埋伏阵”。这些阵法用意精妙,具有出其不意,进可攻、退可守的特点,表现出两军对垒,格斗撕杀的场面。阵法名称巧妙,数字从一到十蕴含其间,堪称十全十美。十个阵法之后,便是单打、双打、三打,最后以藤牌手舞狮欢庆胜利结束。“藤牌操”表演整场下来,持续时间长达两个小时。后台乐队以吹奏乐和打击乐伴奏为主,使用海螺、唢呐、怀鼓、京鼓、大锣、小锣、大钹、小钹等乐器,并配以唢呐曲牌,曲调明快,表现激烈的战斗气氛。

藤牌操表演深受人们的喜爱,在逢年过节的时候,藤牌操队便全副武装、隆重登场,不仅自娱自乐,还到各处表演。这种气势不凡的藤牌操表演,特别能够调动气氛,营造热闹欢腾的情绪,充满积极进取的精神能量。

藤牌操见证了明朝抗倭的历史,见证了清朝海坛水师的兴盛,它体现了以爱国主义为核心的民族精神,体现了中华民族英勇无畏、抗敌御侮的民族气节。随着藤牌操入选省级非物质文化遗产,传承、创新与发展,成为了福建人常常提及的关键词,更多年轻的身影出现在了藤牌操队伍当中。藤牌操教练走进各中小学传授技艺,从小培养孩子们对藤牌操的兴趣和传承意识。作为一种民族传统体育活动,藤牌操已经与广大民众的现实生活相互交融,不仅在中国闽南地域影响深远,而且也是我国台湾民主时代相传的一种具有地域风格的文化现象,其发展与当地居民的生活习惯、价值取向、社会秩序、礼仪规范等方面密切相关。

四、小结

当今,福建藤牌为人们的记忆提供了物质化的延伸,传递着国家和民族的认同方式和认同标准,并形成支配人们行为的思维准则与价值取向。

相关报道:

【文化遗产在福建】山门前村石头厝 天风海涛舞藤牌 ——平潭“藤牌操” (sohu.com)

【文化园地】清代漠河史话——藤牌兵 (thepaper.cn)

福鼎文化遗产的海丝印记之十——藤牌 - 福鼎新闻网 (fdxww.com)

揭开一段鲜为人知的历史——神勇的海峡两岸藤牌兵_历史脉络_福建省委台港澳工作办公室 (fjtb.gov.cn)

相关论文:

[1]杨冠英.福建藤牌的功能演变及文化意义[J].雕塑,2024,(02):86-87.

[2]林雅悦.福建平潭藤牌操文化的演变、传承与发展研究[D].兰州理工大学,2020.DOI:10.27206/d.cnki.ggsgu.2020.001124.

[3]黄春淮.福建藤牌兵[J].福建师范大学学报(哲学社会科学版),1986,(03):108-112+130.

[4]潘君祥.雅克萨之战与福建台湾的藤牌兵[J].社会科学,1984,(06):65-67.

[5]郭学松.闽台宋江阵的仪式、象征与认同研究[D].福建师范大学,2018.

相关图片:

藤牌手 来源:福鼎新闻网

女藤牌手 来源:平潭网

平潭藤牌 来源:平潭网

藤牌操在新一代少年中传承 来源:新华网

藤牌文创 来源:平潭融媒体

图文来源:网络综合

编辑:何冰冰 宁菁菁