海派文化的起源

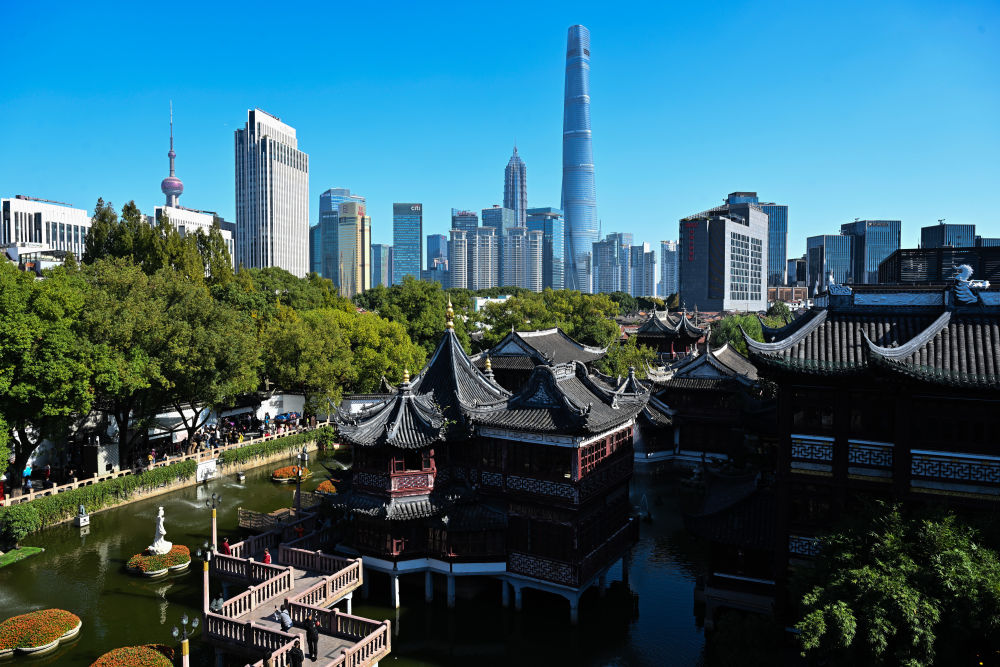

海派文化是一种发端于上海的城市文化类型,是全球化背景下中国近现代社会城市化、工业化、现代化转型中的产物。海派文化以近代上海开埠以后的城市发展为时代背景,特别是在江南传统文化(吴越文化)深厚积淀的基础上,融合开埠后传入的对上海影响深远的源于欧美的近现代工业文明而逐步形成的上海特有的文化现象。既有吴越文化的古典与精致,又有大都市的现代与时尚。

它并不是简单地传播外来文化,而是把外来文化和本土传统相融合,各取所长、交融互通,演变出新学识,交织形成的上海独有的“海派文化”。积极吸收和融合各种新的文化滋养而形成,具有海纳百川、开放创新、重商守约、崇法敬业、精致得体等特质。在吸收各地文化精华的基础上,结合上海的地理、经济、社会特点,海派文化形成了独具特色的文化风格。

海派文化的发展过程可分为以下几个时期:

萌芽时期

1843年上海开埠以前,中华传统文化特别是吴越文化,就为海派文化提供了基础,开始孕育了海派文化。此时,江浙已经形成了成熟的商业社会。商业社会的特点就是开放、多元和随和。吴越文化包容了国内外的先进技术、理念和人际关系,在开埠之后,这些先进的事物迅速被当地人接受,并且与当地的吴越文化融合,形成海派文化。

成长时期

1843-1949年期间,特别是19世纪30、40年代,以吴越民系为主的大移民,哺育了海派文化的成长。

转折时期

建国以后,新中国定都北京,商务印书馆等文化单位迁往北京,以郭沫若、茅盾、叶圣陶、夏衍、曹禺为代表的上海文坛骁将率队陆续迁居北京,上海在电影等方面不再是中国的文化中心。上海虽然不再是中国的文化中心了,但文化基础很好,依然作用不小,有些方面如电影、小说在全国的影响还是很大,这也给海派文化带来了新的发展机遇。

成熟时期

1976年粉碎四人帮,开始拔乱反正,逐步恢复正常的文化活动。上海以话剧《于无声处》和小说《伤痕》为起点,在党的十一届三中全会精神指引下,海派文化开始新的繁荣发展,特别是改革开放以来,上海再次成为东西方文化交流的中心,海派文化重新焕发了青春,充满了活力,健康地发展,在新的基础上正在走向成熟。

海派文化的特点

海派文化以开放、包容、创新为特点,具有鲜明的现代性和国际化倾向。这种文化形态不仅拥有强大的生命力,而且对我国近现代文化产生了深远影响。其先进性、开放性、包容性和创新性,使得海派文化在当下依然保持着活力,并对当今社会文化产生着影响。

在海派文化的发展过程中,涌现出许多杰出的代表人物和作品。这些人物和作品,既体现了海派文化的特点,又为其发展做出了重要贡献。如文学领域的茅盾、鲁迅,艺术领域的徐悲鸿、林风眠,建筑领域的邬达克、梁思成等,他们的作品都深深地打上了海派文化的烙印。

海派文化的当代发展

随着时代的变迁,海派文化也在不断发展和创新。在学术研究、文化产业、城市文化等方面,海派文化都有着广泛的影响。同时,海派文化也对未来社会、文化、经济等方面产生着深远的影响。它将继续以其独特的魅力,影响着人们的生活和思想,推动文化的交流与融合。

2023年6月,上海《文汇报》刊文,倡导大力弘扬城市精神品格,厚植“红色文化、海派文化、江南文化”,加快建设社会主义现代化国际文化大都市。2022年3月,中共松江区委党校科研室撰文《海派文化与中国共产党的精神溯源》,提出海派文化是近代中国现代化进程中文化交织融合与再生的产物,是深刻理解中国共产党解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线,以及开放学习、包容并蓄、锐意进取的精神品质的宝贵钥匙。海派文化与红色基因的传承融合,是上海这座城市光荣的历史印记,客观上升华了海派文化的品味和精神气质。上海市人民政府新闻办公室也多次以“海外文化”为标签,进行文化传播、文化交流、举办海外演出活动等。例如,疫情前,上海民族乐团在比利时举办“海上生民乐”音乐会、“艺江南——中国趣味·江南诗性”展览,向外国受众展现海派文化、江南文化的精华,将上海城市形象和当代水墨艺术的整体形象推向国际舞台。2023年1月,“海派城市考古”被写入政府工作报告的“着力弘扬城市精神品格,提升国际文化大都市软实力”部分,并成为接下来一段时期内上海市打造文旅精品的重点方向之一。

总的来说,海派文化是中国近现代文化的重要组成部分,是上海文化的一张闪亮名片,同时也是中华民族文化瑰宝。它的开放性、包容性、创新性,使其在中国文化史上留下了浓墨重彩的一笔。

相关报道

上海文艺-厚植“红色文化、海派文化、江南文化”,加快建设社会主义现代化国际文化大都市 (eastday.com)

上海:海派文化精华展走进比利时布鲁塞尔 (scio.gov.cn)

上海:中国“海派民乐”走进布鲁塞尔 (scio.gov.cn)

海上之声,人民之城!第38届上海之春国际音乐节闭幕展演举行_文旅要闻_上海市文化和旅游局 (sh.gov.cn)

澎湃评论 | “海派城市考古”入得了政府工作报告,圈得住粉_文旅要闻_上海市文化和旅游局 (sh.gov.cn)

相关论文

海派文化与中国共产党的精神溯源 - 中国知网 (bfsu.edu.cn)

海派文化的生成路径与话语危机 - 中国知网 (bfsu.edu.cn)

海派文化的传承与研究——以龙凤旗袍为例 - 中国知网 (bfsu.edu.cn)

近代海派文化与报刊诗话转型述略 - 中国知网 (bfsu.edu.cn)

相关图片

百年老校徐汇中学正式亮灯,展现海派文化腔调

海派男装概念服秀演

海派文化与敦煌元素碰撞

本期编辑:申金鑫

内容综合自网络

图片来源:新华网