红山文化是距今五六千年间在燕山以北、大凌河与西辽河上游流域活动的部落集团创造的农业文化,因最早发现于内蒙古赤峰市郊的红山后遗址而得名。红山作为一座承载了5000年中华文明历史源头的标志性山峰,延续近1500年之久的红山文化在这里发现并命名,从而把古史记载的以夏王朝为开端的中华文明史向前推进了1000多年。牛河梁红山文化遗址属于红山文化晚期,距今5500至5000年。在考古界普遍认为黄河流域和长江流域为中华文明的源头时,红山文化只被当作一个分支或者是一种长城南北的"混合文化",但是,随着红山文化遗址不断发现大量珍贵文物,尤其是牛河梁红山文化遗址的发掘,使得人们以全新的眼光重新考察红山文化。考古学者也开始将史前文化研究重点由黄河流域向北转移,确认了红山文化在我国文明史上具有的特殊地位和作用,以及它所具有的中华文明发源的性质。

红山文化与文明起源

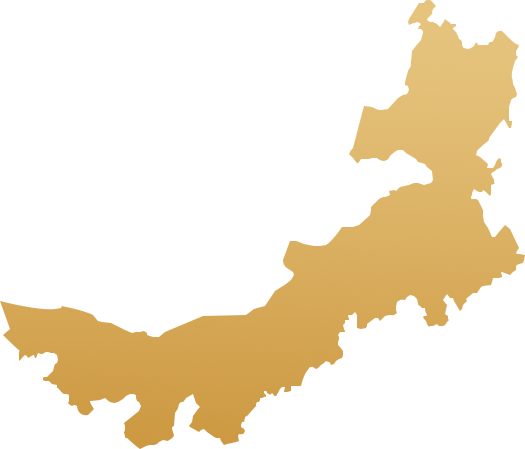

文明起源是一个世界性的难题,红山文化遗址对于解决这一难题具有重要意义。红山文化的形成历经1500多年,20世纪50年代被正式命名为红山文化。红山文化主要分布在内蒙古赤峰市全境、通辽市南部及辽宁省西部、河北省东北部。红山文化不仅体现了本地区的文化特色,吸取周边文化的精华完善发展自身,也对中原古代文明产生深远影响。红山文化可以概括为:“坛庙塚、玉龙风。”红山文化遗址中出土了大量的玉器,展现出崇玉重礼的中华文化元素,包括各类唯美精致的人物和器物造型,是史前文明的生动体现。其中玉龙、玉凤为代表的信仰体系,是中华文明的核心内容之一,体现了民族文化认同的开端。红山文化在物质和精神层面生动地还原了当时人民的生产生活状态,精美的玉器、高超的技艺无不体现中华民族的智慧。红山文化遗址中众多与祭祀相关的遗迹,体现当时已形成初步的祭祀礼仪体系,是中华文化中“天人合一”思想的重要源头。红山文化被纳入“考古中国”重大项目,是国家层面对红山文化的持续性发掘研究,不再局限于地区和学科。

红山文化的特征

天地崇拜。红山文化牛河梁、东山嘴、草帽山遗址发现的圆形和方形的坛、冢,将天圆地方观念融入到建筑中。无底筒形器、无底钵形器、塔形器以及斜口筒形玉器等,均表达出红山文化先民贯通天地的精神理念和信仰。天地崇拜观念的形成与红山文化旱作农业系统的成熟有密切关系。牛河梁遗址的方形与圆形祭坛、那斯台遗址石雕人像顶天立地的形象,表明天圆地方、天人合一的思想观念在五千多年前已形成,是红山文化为中国古代哲学核心思想作出的突出贡献。

祖先崇拜。红山文化先民一方面将墓葬建在山顶,使用石板墓,以玉器随葬,积石成冢,另一方面将祖先形象用陶塑、泥塑、玉雕、石雕等手法予以塑造,并加以崇拜。其中,牛河梁女神头像被认为是“红山女祖,中华共祖”。兴隆沟遗址第二地点出土的敖汉陶人,是红山文化先民敬奉、祭祀、崇拜的祖先形象,被专家认定为“中华祖神”。

动物崇拜。红山文化的动物崇拜以龙崇拜为重点,红山文化时期是龙崇拜的成熟期。红山文化龙形玉器与兴隆洼文化早期龙文化因素和赵宝沟文化猪首龙形象一脉相承,对商周及后世玉龙的雕琢及崇龙礼俗的发展均产生重要影响。龙凤崇拜观念在红山文化晚期已形成。

红山时期公共信仰和祭祀礼仪系统日趋成熟,以天地崇拜、祖先崇拜、龙图腾崇拜以及玉礼制的形成最具代表性,这些均表明红山文化晚期已迈入文明社会的门槛。红山文化先民的共同信仰对后世产生深远影响,形成中华民族共同的文化基因与历史记忆,并在自觉与不自觉中传承与发展。

红山文化的内涵

考古发现,红山文化先民已掌握了人工种植黍、粟等农作物的技术,并配套使用耕种、收割、加工工具,构成了初期的旱作农业系统。作为农业的重要补充,采集业也在当时的经济生活中占了相当比重。红山文化作为中国古代文化的杰出代表,创造的灿烂艺术成就和丰富文明成果,已经成为中华文明构成要素不可分割的重要组成部分,是中华文明多元一体格局形成的践行者,是人类文化遗产中最耀眼的瑰宝之一。

中华文化博大精深、源远流长,是不曾中断的、延绵不绝的文明,其中最重要的原因是薪火相传、历久弥新。红山文化是中华文明五千年的重要实证,是中华文明最闪耀的组成部分,对我们深化中国历史的认识,坚定文化自信具有重要意义。红山文化蕴含了丰富的文化内涵,对中华文明影响深远,在中华文化中有承前启后的作用。红山文化的进一步探寻,是立足历史、面向未来的中华文明的寻根历程,从真正意义上做到文化自信和文化自觉。文明需要传承才能延续不断,文明需要创新才能焕发生机。无论是红山文化众多的文化遗址,还是其独特的精神特征,在当今仍能引起强烈共鸣。立足红山文化的研究仍在持续深入,中华文明起源的神秘面纱将被一点点揭开。

相关论文

[1]姝雯.红山文化传播路径与对策研究[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2022,43(10):10-14.DOI:10.13398/j.cnki.issn1673-2596.2022.10.019

[2]孙永刚.中华文明探源:何以红山[J].中国新闻发布(实务版),2022,(09):77-79.

[3]王静宇,徐跃.百年考古文化大系[N].内蒙古日报(汉),2022-08-17(005).DOI:10.28568/n.cnki.nmgrb.2022.002637

[4]《赤峰学院学报》(哲学社会科学版)“红山文化·契丹辽文化研究”专栏推介[J].河北民族师范学院学报,2023,43(04):129.

[5]张铭珊,许豆豆.红山文化的环境考古研究及未来展望[J].收藏与投资,2023,14(10):98-100.DOI:10.19897/j.cnki.scytz.2023.10.011

[6]张铭珊,许豆豆.红山文化的环境考古研究及未来展望[J].收藏与投资,2023,14(10):98-100.DOI:10.19897/j.cnki.scytz.2023.10.011

[7]葛鑫.“红山文化”:在这里探源中华文明[N].中国文化报,2023-08-07(001).

[8]商越.合力推动红山文化研究取得新突破[N].辽宁日报,2023-07-18(008).DOI:10.28534/n.cnki.nlnrb.2023.003199

相关报道

相关图片

从内蒙古赤峰市红山公园眺望,秋日晨光中的红山巍峨屹立。孙自法 摄

魏家窝铺遗址。孙自法 摄

中国国家博物馆“玉出红山--红山文化考古成就展”展出的玉玦形龙。潘旭临 摄

观众欣赏故宫博物院藏红山文化“玉龙”展品。侯宇 摄

本期编辑:张晶

内容综合自网络

图片来源:网络资源