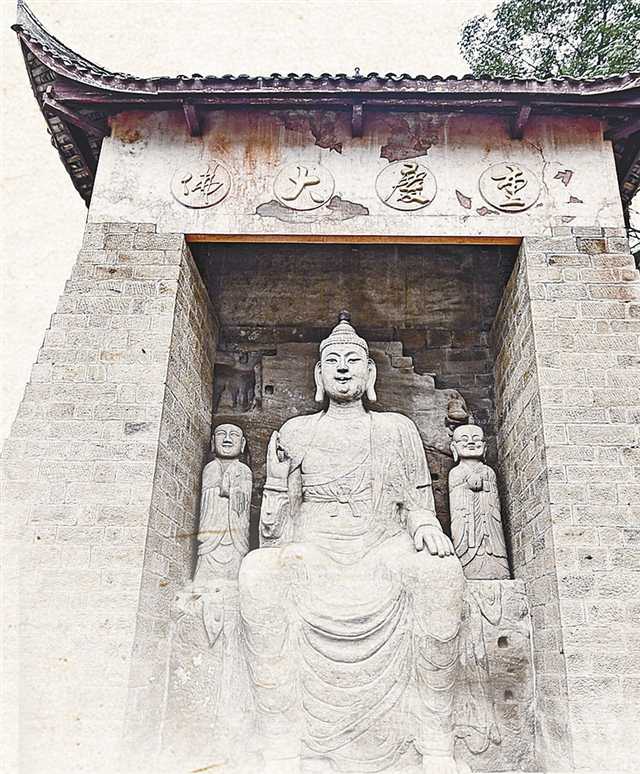

大足石刻是重庆市大足区境内所有石刻造像的总称。迄今公布为文物保护单位的石刻多达75处,造像5万余尊。其中尤以北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山石窟最具特色。大足石刻造像始建于初唐,历经唐末、五代,兴盛于两宋,余绪绵延至明清,历时千余载,是中国石窟艺术史上的最后一座丰碑,也是世界石窟艺术中公元9世纪末至13世纪中叶间最为辉煌壮丽的一页。

大足石刻植根于悠久的巴蜀文化沃土,在吸收、融化前期石窟艺术精华的基础上,推陈出新,极工穷变,开拓了石窟艺术的新天地。以鲜明的民族化、世俗化、生活化特色,成为具有中国风格的石窟艺术的典范。

大足石刻是中国晚期石窟艺术的代表作品,与敦煌、云冈、龙门等石窟一起构成了一部完整的中国石窟艺术史。大足石刻从不同侧面展示了公元9世纪至13世纪中叶间,中国石窟艺术风格及民间宗教信仰的重大发展、变化,对中国石窟艺术的创新与发展有重要贡献,具有前期各代石窟不可替代的历史、艺术、科学和鉴赏价值。

1999年12月1日,大足石刻作为文化遗产被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

“北敦煌,南大足”,是业内给大足石刻最高的评价。如果说,敦煌是古丝绸之路上中国通往西域、中亚和欧洲的重要节点。那么,大足则是唐宋以后南方丝绸之路的重要驿站,沟通川藏、川滇联结南亚与东南亚。如果说,敦煌展现了石窟艺术在北朝、隋唐之际鼎盛时期的风貌,是佛教艺术至高的起点。那么,大足则演绎了石窟艺术于宋代步入晚期后的再度辉煌,代表了中古石窟艺术的句点。

重庆市的大足石刻以其规模宏大、雕刻精美、题材多样、内涵丰富和保存完整而著称于世。它集中国佛教、道教、儒家“三教”造像艺术的精华,以鲜明的民族化和生活化特色,成为中国石窟艺术中一颗璀璨的明珠。它以大量的实物形象和文字史料,从不同侧面展示了九世纪末至十三世纪中叶中国石刻艺术的风格和民间宗教信仰的发展变化,对中国石刻艺术的创新与发展做出了重要贡献,具有前代石窟不可替代的历史、艺术和科学价值。许多欧洲人、尤其是法国人,对大足石刻宠爱倍加。

大足石刻是大足区境内摩崖造像的总称,始凿于初唐(公元7世纪中叶),历经晚唐、五代、北宋、兴盛于南宋,延续至明、清,石刻题材以佛教为主,现造像5万余尊,以宝顶山、北山、石篆山、南山、石门山摩崖造像(简称“五山”造像)等为代表(注:南山、石篆山、石门山暂未对游客开放)。

1999年12月,以宝顶山、北山、南山、石门山、石篆山“五山”为代表的大足石刻,被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,是重庆唯一的世界文化遗产。 成为继敦煌之后中国第二个石窟类的世界文化遗产,是世界石窟艺术史上的巅峰之作,也是世界石窟艺术史上的最后丰碑。

相关报道:

相关论文:

相关图片:

本期编辑:宁菁菁

内容综合自网络

图片来源:网络资源