重庆不仅有巴人聚族涉水而上迁居于此的历史,更有始于元末明初贯穿清代的“湖广填四川”。“湖广填四川”历经500余年,成为一场先由政府主导,后演变为由政府倡导与民间自发相结合的移民运动。这是中国近代最重要的大规模移民运动,也是中国移民史的重要组成部分,对中国尤其是重庆历史的发展产生了深远的影响。

在抗日战争时期,重庆历史上发生了第三次大移民。抗日战争全面爆发前,重庆城市人口为47万。抗日战争全面爆发后,约有1000余万人口西迁至大后方,仅重庆一地就达百万之众,1945年抗战胜利时,重庆人口已达125万余人。成为当时仅次于上海、天津、北平、南京、沈阳、广州的第七大城市。

新中国成立后,实行三线建设,又从华东地区内迁一批工厂和科研机构,重庆外来人口进一步增加,结构进一步优化。及至20世纪末21世纪初,三峡库区移民搬迁,重庆掀起新一轮移民高潮。

古有“大禹治水”,今有三峡工程。20多年前,举世瞩目的三峡水利枢纽工程动工。因工程建设需要,库区131万人迁离家乡,到新的地方定居。三峡工程,功在当代,利及千秋;百万移民,举家搬迁,感动中国。三峡移民的伟大实践,也铸就了可歌可泣的“三峡移民精神”。

作为一座移民城市,移民既是重庆最典型的特征,也是形成重庆人兼容开放性格特征的根基。

重庆移民文化在南来北往、西进东出、八方杂处中形成后,成为中华民族移民历史文化中最为重要的一种文化形态。

重庆市区是历史最近200年内移民形成的五个特大城市之一,另外四个为香港、上海、深圳、石家庄。而重庆自古就是一个移民城市。在200年前,重庆仅仅是长江边的一个县城,人口不足十万,城市规模尚不如属于重庆郊区的万州和涪陵。

但重庆地处水陆要冲,人口流动比较大,移民之事时有发生。在重庆历史上,经历过8次大规模的移民行动,对城市的变迁和发展有着相当重大的作用。从秦、魏晋、南宋、元末明初、明末清初到抗战时期,历史上的大规模移民改变了重庆。

一次次不同规模、不同背景的移民,不仅是重庆城市发展的一次次机遇,也是重庆人口结构、数量、素质,甚至种群特质得意改良的机会。天南地被,五湖四海的不断融合,最终使得重庆成为中国最不排外,最具有包容性的城市之一。

第一次大移民:公元前314年,秦国以张若为蜀守,“移秦民万家实之”。秦灭六国后,秦始皇又迁六国豪富入蜀,如徙赵国卓氏、齐国程郑、秦国罪人吕不韦等。

第二次大移民:东汉末年,中原战乱,南阳、三辅居民数万家避乱入川,被益州牧刘焉收编为“东川兵”。211年,蜀汉开创者刘备带荆州兵万余入川。西晋元康七年(297年),雍州、秦州大旱,次年今甘肃、陕西境内流民数万家为逃避饥馑入川。

第三次大移民:始于北宋靖康二年(1127年),金兵大举南下,攻破京师汴梁,战乱延续到南宋建炎年间,北方居民不断举家南逃,陕、豫、甘等地区难民纷纷入川避难。有关研究证实,移民总数约为238万人。

第四次大移民:元末红巾军大起义后,全国陷入近20年的战乱。明初四川户口稀少,“人物凋耗”。明洪武四年(1371年),明朝为恢复生产开始有组织的移民,明中叶以后才告终结。史家考证,这是第一次“湖广填四川”。从1371年开始的22年后,移民规模在30万左右。

第五次大移民:经过明末数十年战乱,清初四川人口凋零。清朝于顺治末年实行鼓励南北各省人民入川垦殖的政策。此后出现了持续不断迁居四川的移民浪潮,即第二次“湖广填四川”,前后延续60余年。这次大规模移民的数量超过了历次,使四川人口从清初的50万人增加到1724年移民浪潮进入尾声的204.66万人,为原有人口基数的两倍多。

第六次大移民:1937年抗战爆发后,东北、华北、华东相继沦陷,国民政府西迁重庆设立陪都,大批工厂、学校、企事业单位迁入,东部人口也随之内迁。根据相关统计:西南各省自1937年10月到1941年大约接受移民1000万-2000万人,此时期历史上成为抗战入川,并且衍生出沙磁文化。

抗日战争时期,国民政府内迁重庆,随之而来的许多文化人士在重庆暂居。他们集中居住在沙坪坝、磁器口两镇。在这段时期,迁居重庆的文化人中所产生的一种文化叫沙磁文化。啥词文化区由前重庆大学校长胡庶华极力倡导。1938年2月6日,沙磁文化区再重庆大学宣告成立,并于1938年3月30日正式成立“沙坪坝文化区自治委员会”。沙坪坝区政府宣布从2008年开始,将每年的3月30日定为沙磁文化日。

第七次大移民:20世纪60年代,为防止敌人反攻大陆,破坏新兴工业基础,党和政府计划性向内地实施内迁。当时称之为“三线建设”,主要以军工业、新兴科技为主。迁出的大多是上海、江苏、浙江一带的工业企业,随企业迁移的家属不少,迁入重庆的人口约10多万人。

第八次大移民:三峡工程成败的关键在移民,而移民的关键在重庆。近年来实施“三峡大移民”,重庆承担了三峡库区85%以上的移民任务。当地转移和迁往外地的人口共计达到百万以上。

三峡浩大的移民工程,世界水利史上亘古未有。根据规划,三峡蓄水至175米水位,最终移民将达120万人。这相当于一个欧洲中等国家的人口,是此前世界最大的水利工程伊泰普电站移民的28倍。重庆市以典型移民新城镇(万州、云阳、丰都)、农业移民项目(万州苎溪河橘园生态农业、忠县施格兰柑橘园)、移民博物馆为移民文化的代表。

相关报道:

重庆三峡移民纪念馆 铭记百万移民的故事(你所不知道的一级馆)

成渝双城志:文化同源|移民研究专家陈世松:移民文化是助推成渝发展的强大精神力量

相关论文:

[1]黄伟.浅谈古代移民运动对丧葬文化的影响——以重庆地区明代墓葬为例[J].文化产业,2020,(18):38-39.

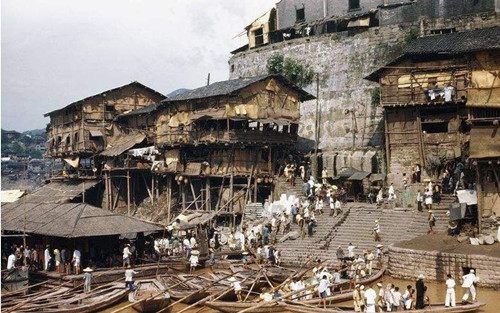

[2]周毅.吊脚楼:历代移民居住文化的融合与创造——漫谈重庆吊脚楼之四[J].重庆建筑,2018,17(10):62-63.

[3]赵心宪.移民文化研究的几个基础理论问题——巴渝文化探究学术思考之四[J].长江师范学院学报,2017,33(03):24-29.

[4]何瑛,邓晓.重庆西南服务团移民及文化研究[J].重庆师范大学学报(哲学社会科学版),2011,(04):44-50.

[5]陈洁.重庆湖广会馆文化旅游发展战略研究[D].重庆大学,2008.

相关图片:

本期编辑:宁菁菁

内容综合自网络

图片来源:网络资源