牦牛作为高原之宝,几千年来与高原人民相伴相随,成就了藏族人民的衣、食、住、行、运、烧、耕,涉及高原的政、教、商、战、娱、医、文,并深刻影响了人们的精神性格,承载着善良与勤劳、坚韧与厚重,是独特的文化符号。在藏语中,牦牛被称为“诺尔”,这是“财富”“宝贝”的意思。牦牛文化是最久远和广泛的藏族民间文化之一,反映了高原人民的智慧和创造。

一、牦牛文化的具体表现

牦牛有“高原之舟”的美称,是牧民最便捷、最低成本、最靠得住的驮运工具。过去,逐水草而居的藏北牧民,转移帐篷、驮运生活用品和食物,几乎全靠牦牛。一头牦牛驮50至100公斤东西,可在空气稀薄的海拔五六千米的山地上从容行走。

同时,牧民居住的帐篷,日常贮存物品的口袋,拴牛拴马和捆东西的绳索,冬季穿的御寒的衣服,也都是用牛毛编织而成。牦牛皮经过加工,可做藏靴和皮鞋,光泽好,富有弹性。牧民烧饭取暖的燃料,也离不开晒干的牛粪。对牧民来说,牦牛身上的每一部分都是有用的,它是生活之源。

牦牛日产奶2公斤左右,为一般黄牛的3倍。它的奶乳含脂率和蛋白质都很高,50公斤奶可提炼5公斤酥油。牦牛本身也是牧民们的肉食来源之一,它的肉鲜嫩肥美,含蛋白量高,且风味独特。晒成的牦牛肉干,是牧民们长途迁徙游牧和远行时最主要的必带食品。

此外,在西藏大大小小的喜庆日子里,牦牛舞是传统的保留节目。各种绘画石刻中,牦牛也是必不可少的艺术形象。

二、牦牛文化的特征

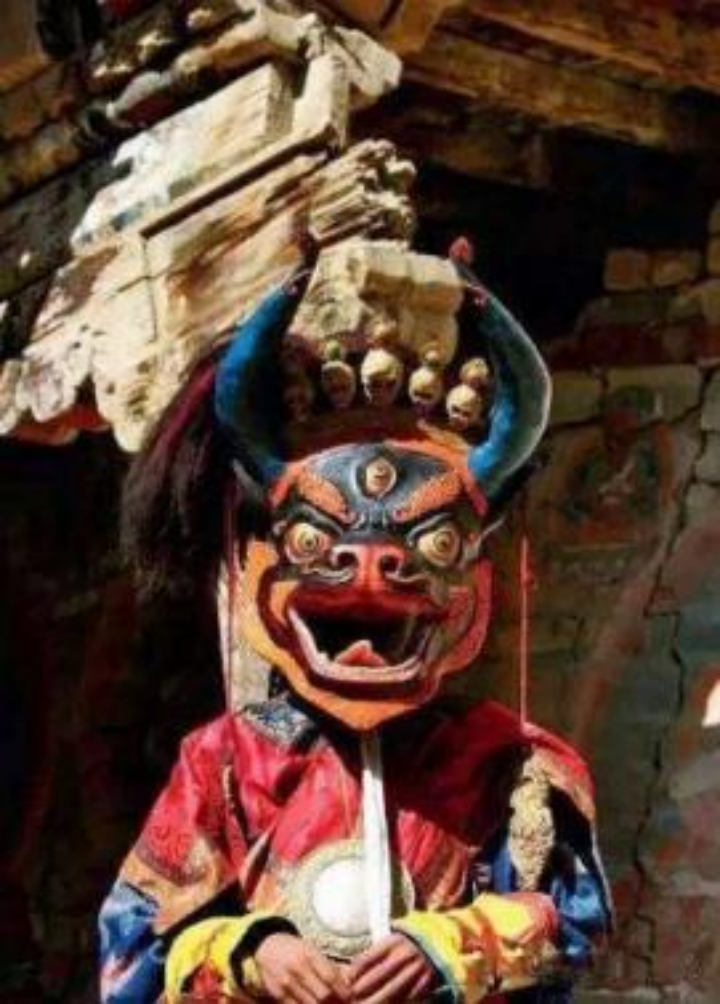

一是图腾崇拜。从古至今,藏民族对牦牛的图腾崇拜,在不断发展和演化,但从没有消亡,它已经成为藏民族文化精神的一种寄托。至今,藏区屋宅、墙角、山口、桥旁、嘛呢石堆和寺院祭台上仍处处可见供奉的牦牛头骨。藏民族认为,牛头是牛灵魂的寄主,是整个牦牛精神的象征,也是神灵尊严及威力的标志。藏族宗教艺术和民间工艺中,也可以看到各种牦牛图案,宗教祭祀和法事活动中佩带牛头面具演示神牛舞蹈等,均证实牦牛图腾崇拜的历史风俗根深蒂固地留存在藏民族的文化生活中。藏区还保留有不少有关牦牛题材的原始岩画,有殷商时期雕刻在青铜器上的牛头纹饰,周朝时期绘制于彩陶上的牛形图案。

二是牦牛精神。牦牛本身有以憨厚、忠诚、悲悯、坚韧、勇悍、尽命等为内涵的“牦牛精神”,深刻影响着西藏群众的性格思想。正是这个坚强的性格,才使藏民族征服了世界屋脊。

三是牦牛活动。藏区有着赛牦牛的活动传统。参赛的牦牛在比赛当天,要精心梳洗打扮,骑手也要精心装备,弄得干练利落。参赛者基本都是十四五岁的男孩子,因他们体轻、灵巧,有利于赛牛加速。在华锐地区,还有以世界稀有畜种白牦牛为题材的文化娱乐活动,如赞歌、舞蹈之类。

三、牦牛文化的当代传播

2020年,西藏牦牛博物馆组织的“高原牦牛文化展”在浙江自然博物馆展出。自2014年西藏牦牛博物馆建成,牦牛文化走到了更远的地方,在北京、广州、南京、杭州等多个城市展览。西藏牦牛博物馆共4个展厅,藏品诠释着高原大地历史文化、畜牧文化、器物文化、生态文化,以及音乐、舞蹈等艺术文化。感恩展厅内,墙上悬挂了152头牦牛头骨,甚为壮观。值得一提的是,牦牛博物馆2000多件藏品中,群众捐赠的达40%以上。

同时,随着藏北草原与内地来往的增多及商品经济的发展,以牦牛为原料的制品越来越多地销往内地市场。例如轻柔保暖的牦牛绒衫、鲜美的风干牦牛肉、乳香浓郁的藏式奶酪“啦啦”等。西藏也在加大力度牦牛产业化建设,组建了县级(区)牧业开发公司,建立了牲畜短期育肥基地,拥有了娘亚牛、查吾拉牛、本塔牛等优良畜种,保护并传承好优秀的高原牦牛基因,牦牛也成为了乡村振兴的“宝贝”。

相关报道

西藏牦牛博物馆十周年:传播牦牛文化到更远的地方_手足情深_手机中国西藏网 (tibet.cn)

一位“老西藏”的牦牛情怀_民俗_中国西藏网 (tibet.cn)

藏北,牦牛文化的传奇-中国好故事 (chinastory.cn)

“雪山天骄”——牦牛的人文历史_百科TA说 (baidu.com)

相关图片

藏民与牦牛

绘画中的牦牛形象

藏民供奉牦牛头骨

随处可见的牦牛图腾

图文来源:网络综合

编辑:宁菁菁 施予涵