茶马古道,位于中国云南省西北部,是中国历史上的贸易通道,也是中国境内保存最完好的古道之一。这条古道起源于唐代,繁荣于宋元时期,是当时中国与南亚、东南亚各国进行茶叶、马匹等贸易的重要通道。茶马古道沿途风景秀美,历史文化悠久,是中国旅游的一个不可错过的目的地。

一、茶马古道名字的来源

“茶香弥漫,马蹄阵阵 ”,这条古道的名字与茶、马息息相关。首先,中国边疆少数民族多产马,而中原产茶,茶马交易使中国特有的边疆游牧经济与中原农耕经济建立了联系。自古以来,滇藏川地区少数民族多生活在高寒地区,“西藏番民多食糌粑、牛羊肉、奶渣等物,其性燥,而茶所急需,故不拘贵贱,饮食以茶为主”。即“腥肉之食,非茶不消 ;青稞不热,非茶不解 ”,甚至到了“不得茶、则困以病”的程度。再者,明清以降,中国精英阶层普遍认为,中国西北边疆的“西番”和跨洋过海而来的“远夷”因为以青稞、牛羊肉为食物,没有茶叶和大黄用于通便,常常腹胀而死。因此,茶以其有益身体健康等优点而深受西南地区百姓的喜爱,也是封建王朝税收的重点。中原最缺马匹,而滇马因其优质的体魄,历来受到封建王朝重视,文献中关于西南地区马匹的记载也很丰富。可见滇马体格健硕,深受中原统治阶级的偏爱,由此,茶马互市应运而生,茶与马构成了历史上中原王朝与西南地区官方主要的交易内容。

二、茶马古道文化的特点

茶马古道全长约2000公里,其中云南段是保存最完好的部分。滇藏道,即始于滇西南产茶区,经西双版纳、普洱、临沧、大理、丽江、中甸(今香格里拉市)、德钦、芒康、 察雅、昌都,最终到达西藏地区。童恩正先生指出,“如同在崇山峻岭之中开辟了若干南北交通的走廊,自古以来就是南北民族迁徙的通道。”也如王铭铭先生所说,“这些古道,既有帝王朝廷与地方政权交易的痕迹,又有相对超脱于朝贡政治的私商贸易,如同河西走廊、唐蕃古道与海上丝绸之路,形成内外与上下关系的网络”。沿途有高山、峡谷、森林、草原等不同的自然景观。游客可以沿着古道徒步旅行,欣赏到绝美的自然风光,体验到原生态的自然环境。

茶马古道不仅有着美丽的自然景观,还有着丰富的文化底蕴。古道沿途有很多历史文化遗迹,如古代的茶马交易市场、古城堡、寺庙、石窟等,这些都是了解中国历史和文化的好去处。其中,丽江古城是茶马古道上最具代表性的历史文化遗迹之一,被列为世界文化遗产。游客可以在这里感受到古老城镇的魅力,体验当地的民俗风情。

此外,茶马古道沿线还有丰富的少数民族文化。这里是中国多个少数民族聚居地,如纳西族、藏族、彝族等,每个民族都有着独特的文化习俗。游客可以在这里品尝到地道的民族美食,欣赏到原汁原味的民族歌舞,感受浓郁的民族风情。云南作为我国少数民族族群最丰富的省份,其民族文化的发展定是最为显著的。而茶马古道文化又是一个不同民族文化串联的集合体,无论是精神文化的发展还是物质文化的发展,都形成了全新的、兼容的发展格局

三、茶马古道上的文化传播者——马帮

马帮,是茶马古道上除去茶叶、马匹等贸易物品之外的另一个极为重要的角色。作为这条古老商贸通道的主要传播载体,马帮的发展与茶马古道的兴盛紧密联系在一起,茶马古道的繁荣大大促进了马帮的发展,而马帮又为西南地区的对外交通、 贸易提供了便利。追溯历史,茶马古道上的 马帮多由四川人、云南人按地域自发组成。由云南 进藏的马帮成员主要来自滇西各县,有鹤庆帮、喜洲帮、腾冲帮,还有由丽江纳西人组成的丽江帮,中甸、德钦藏族百姓组成的古宗帮等。后期,因货物种类繁多,马帮组织也越来越庞大,所以有的马帮干脆以货物来命名,有盐业帮、糖业帮等。当地自然灾害频发,路途艰难,匪徒又遍布其间,马帮在长途跋涉中遇到危险是常有的事,所以马帮必须具备一些过人的能力才能保障自身的平安。马帮成员必须具备冒险精神,如此才能妥善应对大自然中不可预料的灾害和来自强盗土匪的威胁恐吓;马帮成员必须学会辨别方位、通晓各民族语言、识别不同骡马的性情,以及还得能够分析四时节令的天气变化;他们还须具备宽容善良、乐于合作的精神。

四、茶马古道上的物质文化——茶文化

云南是世界茶树的原产地之一,早在汉代,云南少数民族先民就已自主栽培茶树了。茶文化是中华民族传统文化的重要组成部分。

藏茶:因藏族聚居地区海拔较高,平均在三四千米以上,藏族同胞需要摄入大量糌粑、奶制品、酥油、牛羊肉等高热量脂肪来维持体温,过多的脂肪堆积在人体内,难以得到分解。在这种情况下,如果长期不食用蔬菜,人类往往会出现缺乏维生素的现象。为了避免这种现象的出现,藏族同胞在长期的生活中养成了喝酥油茶的高原生活习惯。

三道茶:白族是一个知礼好客的民族,在云南大理白族自治州,以三道茶敬客是一种高尚的礼仪。第一道茶,先用小砂罐装取部分较粗较苦的茶叶用文火烘烤,随即冲入滚烫的开水。这时茶虽芳香,但味道很苦,称为“清苦之茶”。第二道茶,在烤清茶中加入核桃仁、红糖、芝麻、乳扇,这时茶味香甜,称为“甜茶”。第三道茶,在香甜茶中加入蜂蜜和少许花椒调拌,这时茶味甜中有苦,苦中有甜,还夹带一丝麻辣,便是人们口中的“回味茶”。三道茶就是让人体味人生的全过程,“一苦、二甜、三 回味”,寓示着人生的历程和真谛,“吃得苦中苦, 方为人上人”。

五、茶马古道上的物质文化——盐文化

除了茶、马以外,茶马古道上最重要的商品还有盐,且盐的运输早于茶叶。因马帮在运输途中出 于对盐的需求,会深入地理位置极其偏远的村落中,以不同的盐井为中心开辟道路,形成错综复杂的古道。这些古道上走动的马帮越来越多,便成为后来茶马古道的局域网络。人和牲畜的生存都离不开盐,但喜马拉雅山麓不与海滨相邻,又因地势高险,交通闭塞,广袤土地上的村落分布零散, 盐产地和用盐村落相隔甚远。多数村落必须到遥远的盐井取盐,早期的马帮便因“盐”而生。因此,这些错综复杂的局部道路网络可以说是茶马古道的雏形,盐文化也可以说是茶马古道上的原始文化。

六、体验茶马古道文化

来到云南旅游,要走的茶马古道主干线有两条:

1.滇南官马古道:西双版纳→思茅、普洱→墨江→玉溪→昆明→曲靖(或昭通)→出省转运北京。这条茶马古道以运输普洱贡茶和内销茶叶为主,全程于清初开通,清末部分中断。官马大道中途也有许多,如从元江往东到达石屏(明末以来到西双版纳从事普洱茶生产、经营的多为石屏人),也可再由石屏经蒙自到达越南。20世纪50年代,昆洛公路通车后,滇南官马古道成为历史遗迹。

2.滇藏茶马古道:西双版纳→思茅、普洱→景东→大理→丽江→中甸(香格里拉)→德钦→西藏芒康→拉萨。这是唐代就已开通的一条茶马古道,清代进入繁荣时期,中途分枝较多,如从丽江经四川进西藏,从大理经永平博南古道出保山进缅甸等。1973年,滇藏公路修通,普洱茶由汽车大量运进西藏。

七、茶马古道文化传播

我国作为一个多民族国家,拥有丰富的历史文化。茶马古道曾是我国历史上最为著名的西部国际贸易通道之一,见证了西南地区各民族逐渐融合的过程,在古代我国对外经济文化交流和文化传播中起着重要作用,成为连接我国内地和中南亚地区的纽带,更是藏区各族人民和内地各族人民交融、团结的桥梁。通过长期交往,我国不同民族和睦地生活在了一起,增进了对彼此文化的了解,形成了你中有我,我中有你的亲密关系。茶马古道就似一张巨大的网,把我国藏族与汉族、纳西族、回族等民族紧紧地联系在一起,形成了亲密和睦的关系,极大地促进了各民族之间政治、经济、文化的交流和融合。它不仅是茶道、马道,更是既凝结着为求生存、谋发展,披荆斩棘,坚忍不拔,张扬个性的精神,又书写着彼此信任、互相理解、精诚合作、沟通有无、相互融合的铁骨铮铮、柔情似水的人道。

从时间上来看,始于唐宋,盛于明清,在二十世纪三四十年代达到鼎盛并有部分路段赓续运营至今。从地域上来看,由我国境内的横断山区自东向西不断延伸,翻越喜马拉雅山延伸入不丹、尼泊尔、印度境内,直抵西亚、东非红海海岸。时续上千年,地跨数万里,沿途复杂的自然环境、丰富的文化遗产等共同构成了茶马古道宝贵的自然生态和人文历史财富,因此被誉为“马蹄踏出的辉煌”。2015年4月,习近平总书记指出:“南亚地处‘一带一路’海陆交汇之处,是推进‘一带一路’建设的重要方向和合作伙伴。”历史上,正是西南茶马古道的开通为古代中国对外交流开拓了新路径,使中国人民同南亚人民的友谊成功跨越喜马拉雅;它还在“一带”与“一路”之间架起海陆交汇的桥梁,使青藏高原成为中外交流的枢纽和亚洲内陆的文化高地。

相关报道:

“亚洲的天堂走廊”——世界上最古老的经贸商路“茶马古道”_百科TA说 (baidu.com)

茶马古道:世界屋脊上的文明见证--理论-中国共产党新闻网 (people.com.cn)

昆滇风云|茶马古道:政治经济文化交流的古文明之路_腾讯新闻 (qq.com)

探寻茶马古道上的重镇与驿站,感受云南马帮文化曾经的辉煌!|茶马古道|云南|马帮_新浪新闻 (sina.com.cn)

探寻茶马古道上的重镇与驿站,感受云南马帮文化曾经的辉煌!|茶马古道|云南|马帮_新浪新闻 (sina.com.cn)

相关论文:

[1]高玥坤.云南茶马古道历史考述[J].今古文创,2022,(26):55-57.DOI:10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2022.26.017.

[2]王匀.云南茶马古道上的文化传播研究[J].新闻研究导刊,2021,12(17):237-239.

[3]刘礼堂,冯新悦.“一带一路”视野下西南茶马古道研究:回顾、反思与展望[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(03):77-84.DOI:10.14086/j.cnki.wujss.2022.03.007.

[4]谭雅竹.茶马古道:变迁与保护[N].云南日报,2010-06-25(009).

[5]郭桂香,孙秀丽.茶道·马道·人道[N].中国文物报,2011-05-13(004).

相关图片:

茶马古道路线图 来源:百度百科

茶马古道 来源:红动中国

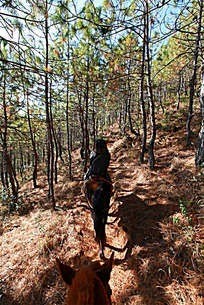

茶马古道现状 来源:传统文化网

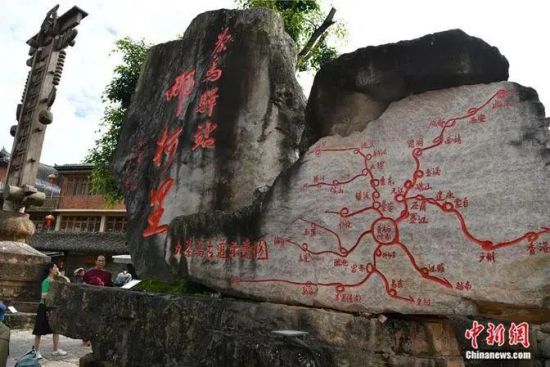

茶马古道 来源:中新社

茶马驿站 来源:中新社

图文来源:网络综合

编辑:何冰冰 宁菁菁