北京是有着悠久历史的文化古都,不同的文化形态和生活方式经过千百年的发展变化,繁衍出了丰富多彩的寺观庙会民俗文化。老北京历史上的庙会,又称为“庙市”或“节场”。它是伴随着佛教、道教等宗教活动而日益兴盛起来的,是以佛寺和道观为活动空间的一种集宗教祭祀、民俗娱乐、商业购物、民间聚会活动为一体的群众性集会活动。庙会文化不仅反映了北京地区生活着的几十个民族期盼的佑护和匡济,充分表达了底层民众对于美好生活的向往,同时也是佛教与道教中国化的具体体现。

关于庙会的记载

北京的庙会,相传起源于辽代(907年—1125年),目前最早的文献记载见于元代熊梦祥的《析津志》,其中有写到“……至十九日,都城人谓之燕九节……俱往南城长春宫、白云观……”。元代时,人们为了纪念道教全真龙门派祖师邱处机,将他的诞辰日正月十九,称为“燕九节”,又作“宴九”“筵九”。位于北京西便门外,被誉为“北方第一大观”的白云观,是全真派第一丛林。其庙会始自元代,是北京有文字记载的最早的庙会,也是春节期间开放时间最长、香火最盛、最具特色的庙会之一。每年正月初一至十九开庙,以宗教活动为主,除了有正月十八的“会神仙”和十九的“燕九会”这两个重要活动,还有吸引游人的摸石猴、窝风桥、打金钱眼等。辽代时期的北京佛刹林立,庙院遍布。唐太宗时修建的悯忠寺不但成为辽南京佛教活动的中心,而且也成为朝廷进行重大政治外交活动的场所。

北京地区的佛教寺院源远流长、数量众多。清代乾隆时期绘制的京城全图中,共标出内外城寺庙1207所,以供奉观音为主的寺庵共占108处,为众庙之首;1928年北平特别市寺庙登记的1631所中,佛教寺院占一半以上。虽然进入20世纪以来,寺庙数量直线下降,到1941年仅存783处(参见《北京寺庙历史资料·北京的寺庙》),但绝对数量在全国仍首屈一指。其文化特征大体可概括为:“庙系天下”的政治色彩 、“庙会商业”的世俗经济以及“园林景观”的休闲场所。这三大特征相互包容、渗透 ,在不同时代各有侧重,反映了佛教“包容合流”的内在品质。

清初,由于清朝统治者推行满汉分城而居的政策,随之北京城庙会也发生了一些变化。原本在内城举办的灯市和庙市,便被移到了外城。灯市移到了宣南的琉璃厂,庙市则移至报国寺。直至雍正初年,内城的隆福寺和护国寺才开庙设市,时人称其为东庙和西庙,并成为清代最为著名的庙会。老北京寺庙颇多,素有“寺庙甲天下”之称,故老北京几乎天天有庙会。同时,庙会的兴起对商人来说也是极好的商机,对京城百姓来讲,庙会不仅是拜佛求神祭祀之处,而且也是购物与娱乐的好去处。对佛寺和道观来说,庙会不仅宣讲了教义,普度了众生,而且使寺庙宫观的香火旺盛起来。因此,各大寺庙宫观也乐于在自己的地盘上举行庙会民俗活动。所以至明清时期,庙会逐渐成为市集的一种重要形式。

老北京著名寺观庙会

北京历史上的庙会绝大多数都是以佛寺和道观为依托,在寺庙或道观内及周围举办的。

(一)佛寺庙会。大钟寺庙会是京城八大传统庙会之一,特别是正月初一的庙会最为著名。此外,雍和宫庙会也很有名。白塔寺每年都要举行隆重的绕塔仪式。每年农历八月初八,京城百姓们便纷纷来到白塔寺走白塔,即转白塔。藏传佛教认为,转塔不仅可以积功德,而且还可以消灾祛病,是一种祈祷方式。庙会期间,商家云集,独以销售木碗货的摊点为特色。

(二)宫观庙会。白云观庙会每年正月自初一日起,开庙至十九日,是京城开市最长的庙会。庙会期间游人络绎,车马奔腾,锣鼓不断,热闹异常。老北京春节期间,游白云观庙会的人大多是骑毛驴逛白云观,逛白云观最有趣的莫过于“摸石猴儿”。逛白云观的游客都要摸一摸石猴以求平安。

庙会文化举例——东岳庙庙会

北京东岳庙庙会是北京地区历史最悠久的庙会之一,蕴含着重要的文化遗产价值。作为中国北方泰山信仰的重镇,其传统的庙会活动是文化空间的典型个案。北京东岳庙是全国重点文物保护单位,由北京民俗博物馆作为项目保护单位的“北京东岳庙庙会”被列入《第二批国家级非物质文化遗产名录》,“东岳庙行业祖师信仰习俗”“幡鼓齐动十三档”被列入北京市级非物质文化遗产代表性项目名录。东岳庙的建筑群、皇家祭祀、民间信俗、仪式、庙会等都是京师文化的缩影,这类非物质文化遗产是中国传统文化的载体,对其进行保护是有必要的。

庙会的形成过程也是文化空间的形成过程。北京东岳庙庙会不是物质性与非物质性文化遗产的简单结合,而是彼此交融的立体场域。北京东岳庙是一个文化容器,建筑群落及庙宇是其物质文化遗产。同时里面还有大量的无形文化遗产,包括生产生活、婚丧嫁娶、商贸节日、信仰崇拜等民俗内容;神话、故事、谚语、歌谣等民间文学;戏剧、音乐、美术、舞蹈、工艺等民间艺术,都是北京东岳庙庙会的非物质文化遗产。在北京东岳庙庙会这一特定时间空间内,特定人群进行一系列有规律的行为方式的过程中,北京东岳庙庙会文化空间就此形成,并逐渐成为丰富市民文化生活、展示北京传统民俗文化的重要活动场所寺观庙会民俗文化,反映了北京地区生活着的几十个民族期盼的佑护和匡济,以及精神寄托和生活追求,凝结着文化的心理积淀,充分表达了底层民众对于美好生活的向往,正是佛教与道教中国化的具体体现。

庙会文化举例——厂甸庙会

厂甸原本是宣武区南新华街路东的一条小街,因为琉璃厂的兴建和外迁而被圈入城内,明嘉靖年间东华门和灯市口一带的灯市,因考虑到皇宫和皇族的安全,部分被挪到了琉璃厂附近。后来厂甸由看灯逐渐形成庙会,成为新春时节的游览胜地。厂甸庙会有市无庙,采用了“街头庙会”的形式,其规模在乾隆年间就已相当可观,民国时期发展至全盛,其范围以海王村公园为核心,北起和平门,南至虎坊桥,西到南北柳巷,东至延寿寺街。庙会上各色货物五花八门,几乎无所不有,上元节时搭棚悬灯,热闹非凡。被称为北京历史上八大庙会中规模最大、影响范围最广、最负盛名的庙会。

庙会文化举例——隆福寺庙会

隆福寺庙会最初在明清年间是逢旧历的初九和初十开庙,至民国全盛时,为顺应百姓需要,改为逢阳历一、二、九、十日举行庙会。有俗语道“东富西贵”,东边隆福寺庙会的游客多为达官富人,这里的商贩数量和供应规模在当时都是首屈一指的,有“诸市之冠”的美称。除了奇珍异宝,隆福寺庙会还有许多北京地道小吃,尤以庙中喇嘛所做的豆汁最是有名。至今日,隆福寺依旧是品尝京味小吃的好去处。

相关论文

[1]刘敏;刘爱利;袁梦.非物质文化遗产之传统庙会的传承与运营——以北京地坛庙会为例[J].企业经济,2011,30(11):77-80.DOI:10.13529/j.cnki.enterprise.economy.2011.11.007

[2]习五一.近代北京庙会文化演变的轨迹[J].近代史研究,1998,(01):216-233.

[3]徐威.从北京传统节日和庙会看佛教对民俗文化的影响[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2005,(01):81-84.DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2005.01.015

[4]张子璇;王铭.“文化空间”的构建及内涵——以北京东岳庙庙会为例[J].通化师范学院学报,2021,42(01):31-36.DOI:10.13877/j.cnki.cn22-1284.2021.01.005

[5]李莹.庙会与北京文化产业发展[J].东方企业文化,2014,(15):103-104.

[6]左岸.北京庙会传承一种文化[J].黄河.黄土.黄种人,2007,(02):17.

[7]马晨.北京厂甸庙会申报民族民间文化保护[N].中国文化报,2005/07/04(003).

[8]韩燕.清代北京民俗庙会文化浅议[J].黑龙江史志,2015,(07):295-296.

相关报道

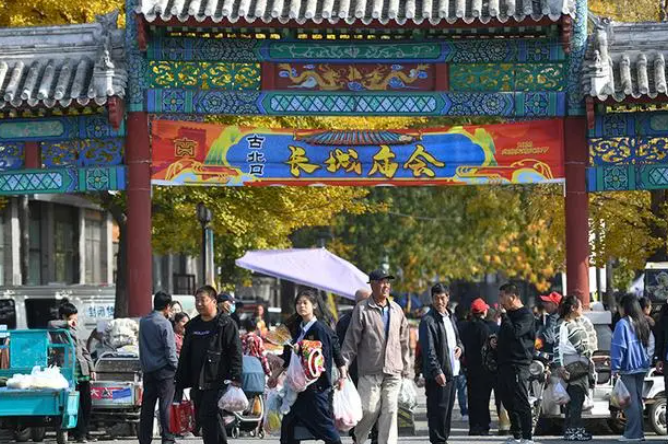

厂甸庙会有四百多年历史,曾经是北京规模最大、京味儿最浓的庙会

相关图片

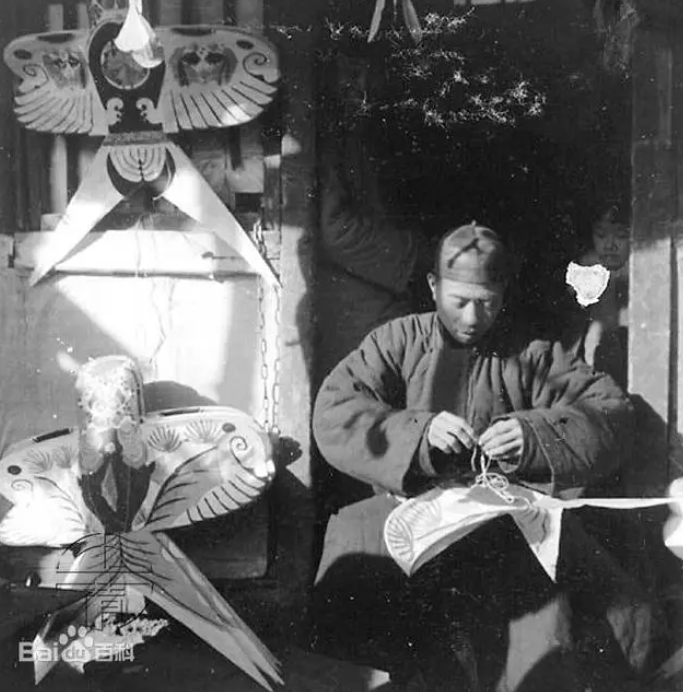

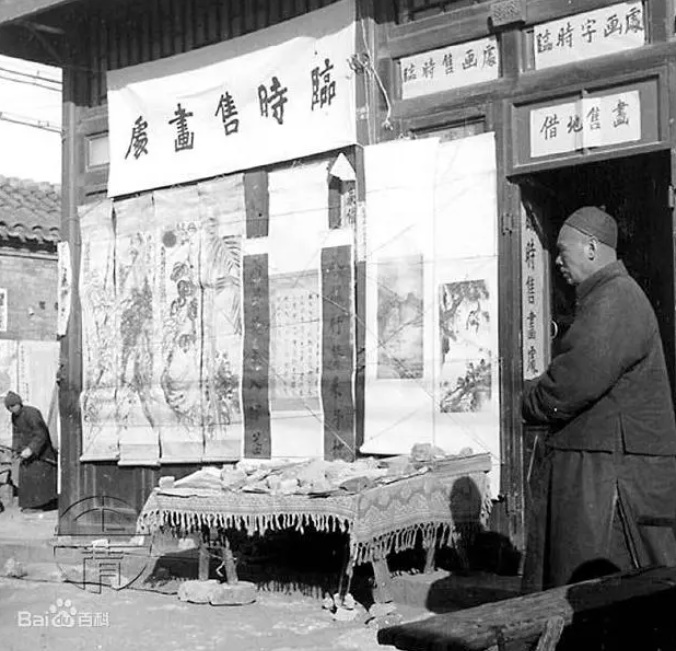

北京庙会的老照片(图片来源于网络)

北京庙会的老照片(图片来源于网络)

本期编辑:张晶

内容综合自网络

图片来源:网络资源