中轴线文化承载着中国“择中立国”“象天设都”的都城规划思想,并见证着中华文明的源远流长。纵观中国国内,北京、西安、开封、广州等城市设计都蕴含中轴线文化。其中,以北京中轴线最为代表。北京中轴线全长7.8公里,南起永定门,北至钟鼓楼。这条7.8公里的城市之脊,不仅汇集了古都北京整座城市建筑的精髓,更是浓缩了古今时空,串联起中华文明上下五千年的厚重历史。北京中轴线是中国现存最长、保存最完整的传统都城中轴线,串联起15处遗产点位。

规划理念

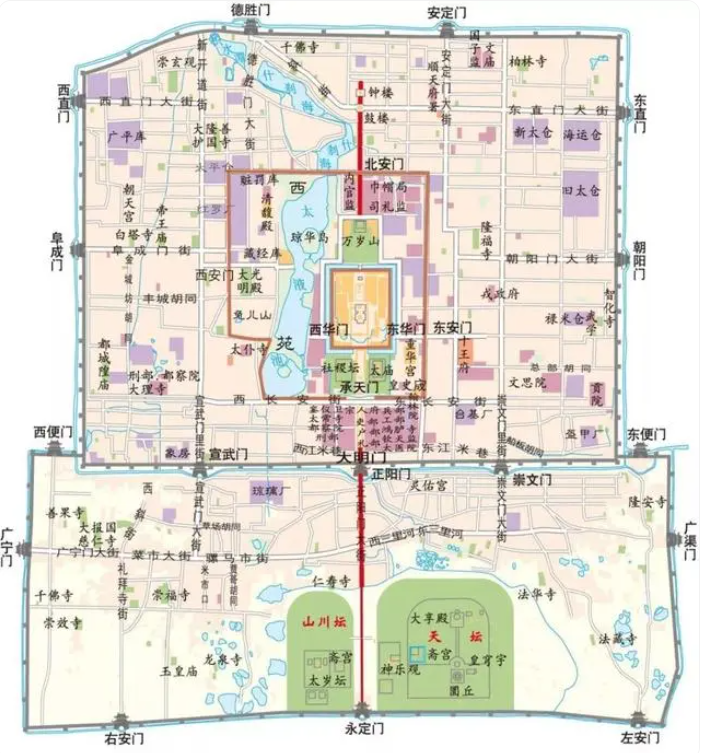

北京中轴线始于13世纪的元大都,由汉臣刘秉忠设计。《元史》记元大都的规划者刘秉忠“于书无所不读,尤邃于《易》及邵氏《经世书》,至于天文、地理、律历、三式六壬遁甲之属,无不精通”。1264年,刘秉忠根据《易经.坤卦》“至哉坤元,万物资生,乃顺承天”拟定新年号“至元”,同时向忽必烈提出定都大都的建议。刘秉忠在规划元大都的布局时,按照《周礼·考工记》“九经九纬”“前朝后市”“左祖右社”的礼制,把街道象棋盘一样进行规划,并把《易经》中的阴阳八卦、天地相合,都运用在大都的建造中。为体现皇权至上、王者必居天下正中的理念,刘秉忠采用“中轴布局,左右对称”的重要原则。并在大都的正中设定长约7.8公里的中轴线,并以此为基准,对北京的城市空间进行布局。

北京中轴线按照左祖右舍、左文右武的布局原则划分,东城区主要聚集了文化设施,包括翰林院、文庙等古代建筑,以及当今的文化机构。而西城区则主要为军事机构和武备力量,许多重要的军事机构都位于西城。许多地名也与此相对应,例如东城的崇文门和西城的宣武门;东边有太庙,西边有社稷坛,代表左祖右社;左右对称的格局也是周朝以来中国古代建都文化的体现。北京是一个活化石,至今仍保留了过往的规制并完整地延续了中国近千年的建城史和建都史。这展示着中国的文化精神,直至今天中轴线依然在北京城起着非常重要的作用。

近十年来,北京的中轴线发生了许多变化。过去,北京中轴线上的许多建筑由于历史原因被占用或另做他用,在近十年它们得以焕发出新的光彩。这使得许多年轻人和游客们能够更好地了解北京深厚的文化,同时也为北京市民提供了一个娱乐休闲区域。近年,从前门到永定门地区的绿道得到了恢复,虽然只有三公里,但这三公里充满了浓厚的历史氛围,既有古老天桥、龙须沟等著名景点,也有天坛、仙龙潭等古代祭祀场所,中间增加的绿荫大道,春夏秋冬各个季节都有独特的美。

中轴线文化政策保护

文化产业发展纲领性文件《关于推进文化创意产业创新发展的意见》,重大产业规划《全国文化中心建设中长期规划(2019年—2035年)》《文化产业高质量发展三年行动计划(2020—2022)》等文件为全国文化产业创新发展奠定政策基础。《北京文化科技融合发展报告(2022-2023)》为文化科技融合指明发力方向。2018年,北京率先推出全国第一个关于文化科技融合专项政策《促进文化科技融合发展的若干措施》,把“推动文化科技融合”作为核心要义,为北京中轴线文化传播提供纲领性支持。2022年,北京发布《北京中轴线文化遗产保护条例》,鼓励单位和个人向公共文化机构捐赠或者委托展示实物、资料,鼓励高等院校、专家学者进行遗产价值研究,鼓励学校开展相关教育教学活动,鼓励保护区域内居民开展民俗文化活动,完善公共服务配套设施、提升公众体验,促进中轴线保护和旅游融合发展,加强对保护区域内的业态引导。2023年1月28日,《北京中轴线保护管理规划(2022年—2035年)》正式公布实施,明确了北京中轴线的整体保护原则,以及相关机构与单位在北京中轴线保护传承中的职责,为北京中轴线保护管理提供方向策略和基础依据。相关政策法规的出台或修订展现出北京中轴线保护工作机制日渐完善。

中轴线文化科技助力

通过5G及元宇宙技术转化,数字人技术应用,裸眼3D、卫星遥感、数字孪生、云渲染技术辅助等方式,助力文化传播与发展,实现北京中轴线文化内容的破屏、传播的破圈、营销的破壁。2023年服贸会文旅服务版块展现“最美中轴线”科技展,地屏展示距地600公里的遥感卫星拍摄的北京中轴线图像,空中屏幕展示北京3号卫星的工作画面,竖屏则展示数字人“苏小妹”讲解中轴线的历史文化,通过科技创新融合推动北京中轴线文化IP名片打造。聚焦信息服务、文化大数据、文化传媒、创意设计、数字出版、网游动漫、文旅综合服务等方向,目前,北京已有11家国家级文化和科技融合示范基地建设,其中包括1个聚集类示范基地(中关村国家文化和科技融合示范基地)和10个单体类示范基地,大力推动5G、大数据、AR、VR等新技术在文化领域的应用,为文化产业迭代装上“加速器”。科技文化企业相互联动,共同助力北京中轴线文化传播。

中轴线文化教育赋能

强化提升教育赋能,提升全社会共同参与遗产保护效能。北京以启动大中小学思政课一体化建设暨“北京中轴线上的大思政课”为抓手,通过思政课改革,将以中轴线为代表的古都文化融入大中小学的思政课教育教学体系。开展“了解中轴线 热爱北京城”主题素质教育活动,推动中轴线为核心的参观学习活动成为北京市民教育重要组成部分。引领教育单位多元深度发掘中轴线文化遗产点位历史街区文化资源,推动文化创新转化,实现历史内涵增值,使北京中轴线文化遗产保护更具时代新视野。根据2023年《北京中轴线:文化遗产与城市文化可持续》报告,近10年来北京中轴线全面保护体系逐渐完善,中轴线文化遗产保护的支持人群呈“年轻态”,28至35岁青年群体占比近五成;与北京中轴线相关的讲座、展览已经成为北京市民教育的重要组成部分;中轴线文化传播对民众的民族文化认同感产生积极影响。随着政府与文化机构、社会团体、科技文化企业等单元的共同推动,社会公众对中轴线文化传承保护的进一步关注,未来,北京历史文化名城保护及北京中轴线文化遗产价值传播将得到更大发展。

相关论文

[1]廖茂春.北京中轴线建筑“孝”文化审美内涵及当代意义[J].建筑,2023,(10):114-115.

[2]余文婷;张晓东.文化遗产的品牌价值挖掘与品牌形象标识设计研究——以北京中轴线为例[J].艺术与设计(理论),2023,2(10):33-36.DOI:10.16824/j.cnki.issn10082832.2023.10.002

[3]董城;张思琦.在北京东城与文化相约[N].光明日报,2023-09-12(009).DOI:10.28273/n.cnki.ngmrb.2023.004486

[4]刘阳.北京中轴线联通历史与未来的“文化之脊”[J].绿化与生活,2023,(09):9.

[5]徐海峰.北京中轴线的壮美秩序与文化魅力[J].人民论坛,2023,(11):94-99.

[6]张勃.北京中轴线概念的提出及意义[J].北京社会科学,2022,(09):21-32.DOI:10.13262/j.bjsshkxy.bjshkx.220903

[7]张妍.北京中轴线的演化与遗产价值[J].建筑与文化,2023,(04):109-111.DOI:10.19875/j.cnki.jzywh.2023.04.036

[8]王岗.论北京古都中轴线的重要历史地位及文化内涵[J].北京史学,2020,(02):35-49.

[9]秦红岭;周坤朋;陈荟洁.“北京中轴线建筑文化价值阐释与保护传承”学术研讨会综述[J].中国名城,2022,36(10):31-35.DOI:10.19924/j.cnki.1674-4144.2022.011.004

[11]张勃;龚卉.北京中轴线研究现状与未来展望[J].地方文化研究,2022,10(03):96-107.

[12]李建平.北京中轴线的文化内涵[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2020,18(04):1-7+87.DOI:10.16255/j.cnki.11-5117c.2020.0046

[13]孙燕;郑楚晗;李梦静;邵龙飞.浅析作为文化遗产的北京中轴线及其保护现状[J].世界建筑,2019,(11):80-87+139.DOI:10.16414/j.wa.2019.11.018

相关报道

相关图片

初秋的北海公园,游船如织,人来人往

午门

故宫三大殿

太庙

先农坛

本期编辑:张晶

内容综合自网络

图片来源:网络资源